Palenciana es un pequeño pueblo del suroeste de la provincia de Córdoba que en 1936 rondaba los tres mil habitantes. Un sector importante de la clase trabajadora, más de 500 personas, militaba en la Sociedad de Oficios Varios, adherida a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), el sindicato anarquista español. El Centro Obrero se situaba en una modesta vivienda del número 5 de la calle Mariscala. Allí, en la noche del 12 de junio de 1936, había convocada una asamblea, legal y autorizada, presidida por toda la directiva: José Pacheco Espadas “Monecillo” (presidente), su hermano Francisco (secretario), Vicente Molero García (vicepresidente), Antonio Linares Castro “Velilla” (contador) y Francisco Muñoz Torres “Remendao” (tesorero). El asunto más importante del orden del día consistía en si se presentaba un oficio de huelga en caso de que la patronal no asumiera las bases de trabajo presentadas por el sindicato para la campaña de la siega de cereales. Los socios votaron a viva voz que irían al paro obrero si no conseguían su objetivo. Ya habían intervenido varios oradores, entre ellos el presidente del sindicato, José Pacheco, su suegro Matías Soria Jiménez, y algunos miembros de la directiva, que habían hecho un llamamiento a ser fuertes, a no perder el ánimo y a resistir en caso de que la huelga fructificara. La asamblea, hasta ese momento pacífica, se vio interrumpida aproximadamente a las 11.30 de la noche por la llegada de la Guardia Civil.

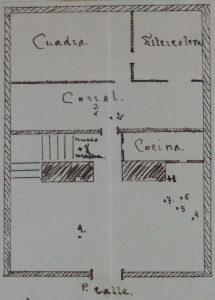

Tres guardias civiles, al parecer bebidos y sin motivo aparente, comenzaron a cachear a las personas que se encontraban en la puerta del Centro Obrero e interrumpieron la asamblea, lo que dio lugar a un enfrentamiento verbal, que luego llegó a las manos, entre un guardia, que desenfundó su pistola, y un par de sindicalistas dentro del Centro. Los otros dos agentes dispararon contra la puerta y al entrar encontraron a su compañero, Manuel Sances Jiménez, herido de muerte por el corte de una navaja barbera en el cuello. Mientras, los que estaban dentro del local, despavoridos, ya habían huido por las tapias de los corrales, algunos heridos, o se habían refugiado en la parte alta del edificio. Los disparos de fusil de los guardias causaron tres heridos graves que fueron trasladados al Hospital de Agudos de Córdoba: José Velasco Martín “Fraile”, de 18 años, herido por una bala que le vació el ojo derecho; José Ortiz Arjona, de 58 años, que sufrió una herida en la espalda y en el costado; y Manuel Gómez Velasco, de 30 años, al que un disparo le destruyó la boca, la lengua y el maxilar inferior. Aparte de los heridos y del guardia fallecido, un jornalero que se encontraba en el Centro Obrero murió en el acto por un disparo de los agentes que le impactó en la parte frontal izquierda de la cabeza. Se llamaba Juan Manuel Aguilar Montenegro, tenía 27 años y vivía en un cortijo en las afueras del pueblo.

El sumario judicial abierto por los sucesos de Palenciana (causa 122/1936) se conserva en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla en vez de en un archivo civil. Esto se explica porque durante la II República, a pesar de los avances que hubo en este sentido, la justicia militar continuó invadiendo competencias que incumbían en exclusiva a la jurisdicción ordinaria, lo que motivó que conflictos sociales o civiles se resolvieran aplicando el Código de Justicia Militar, que era mucho más riguroso, y no el que le correspondería, que era el Código Civil. Un auto del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1931 permitió que muchos actos protagonizados por la Guardia Civil fueran interpretados por los jueces como “hechos esencialmente militares”, lo que implicaba que sería la jurisdicción militar la que intervendría en supuestos, como el que nos ocupa, de “insulto a fuerza armada”. Eso garantizaba una mejor defensa, e incluso la impunidad si llegaba el caso, de los miembros del Cuerpo. Así, por ejemplo, una pareja de guardias podría usar sus armas, de manera legal, contra un paisano que acababa de insultarla, ya que este acto se tipificaba como delito de ataque a fuerza armada según el artículo 258 del Código de Justicia Militar.

A las pocas horas de lo sucedido en el Centro Obrero, comenzaron las redadas, los arrestos, la toma de declaraciones de los testigos y de los presuntos implicados en la muerte del guardia Manuel Sances. En esta labor participaron las numerosas fuerzas de refuerzo de la Guardia Civil que llegaron a Palenciana. Como lugar de internamiento provisional se habilitó el depósito municipal, aunque el mismo día 13 de junio ya pasaron a la cárcel de Lucena, una localidad alejada poco más de treinta kilómetros, los tres primeros detenidos: el alcalde Mariano Otero Moreno, Miguel Hurtado Soriano “Pauseno” y Antonio Hurtado Onieva “Sotana”. En sucesivas tandas, 40 palencianeros y un vecino de la aldea lucentina de Jauja llegaron a esta cárcel. El juez instructor, conforme iba tomando declaración a los presos, ordenó que se levantara la prisión incomunicada a casi todos. También solicitó al auditor militar, que era la más alta instancia jurídica en la Región Militar y tenía sede en Sevilla, la puesta en libertad de la mayoría “por no resultar de las actuaciones contra ellos indicios de responsabilidad”. En consecuencia, 12 vecinos salieron de la cárcel el día 20 de junio, y otros 13 el día 22, aunque algunos de ellos fueron detenidos de nuevo después.

La instrucción judicial sobre los sucesos del 12 de junio en Palenciana dio lugar a un expediente muy voluminoso, en el que aparecen decenas de vecinos del pueblo, entre testigos y detenidos. Con su análisis, hemos intentado dilucidar qué pasó aquel aciago día y cómo se desarrolló la investigación y el enjuiciamiento de los hechos. Hemos de precisar que es posible que algunos vecinos falsearan sus declaraciones ante la Guardia Civil y el juez instructor para eludir su responsabilidad o para encubrir a otros. También, debemos de tener en cuenta que muchos de los que se encontraban en el Centro de la CNT no vieron ni escucharon lo que ocurrió en la calle ni lo que sucedió con posterioridad dentro, pues el local estaba abarrotado. Unos estaban situados en la puerta o en la parte última del salón, y otros ocupaban el primer pasillo y las escaleras que subían a la planta de arriba, de manera que el gentío llegaba hasta el corral.

La mayoría de los asistentes comenzó a huir en cuanto comenzó la trifulca. Unos querían salir al corral y saltar por las tapias, y otros pretendían escapar por la puerta. Da idea del desbarajuste que en el suelo se encontraron tiradas nueve gorras, una boina, dos sombreros y cinco mascotas después de que acabara todo aquello. Algunos vieron al citado Matías Soria Jiménez y a dos o tres más forcejeando con el guardia, pero cuando los otros dos agentes comenzaron a disparar ya había comenzado la desbandada. Por otro lado, hemos de consignar, porque era una práctica usada entonces y existen algunos datos que lo atestiguan, que es probable que los guardias forzaran determinadas declaraciones o maltrataran o torturaran a algunos detenidos, ya que los arrestados estuvieron sometidos en todo momento a la jurisdicción militar y sin la asistencia de un abogado defensor.

El consejo de guerra contra 14 palencianeros implicados presuntamente en los sucesos se celebró en Lucena el 17 de septiembre de 1937, en plena guerra civil y en una zona controlada por el Ejército franquista desde el inicio de la contienda el 18 de julio del año anterior. El tribunal que los juzgó, presidido por el teniente coronel de Caballería Ildefonso Martínez Sabalete, estaba politizado y compuesto por militares sin formación jurídica que llegó expresamente a Lucena para la vista y se marchó cuando acabó su actuación. Por tanto, no existían unas mínimas garantías procesales, ni tampoco el derecho a la defensa efectiva y a un juicio justo. Además, en la vista se valoraban las pruebas, se juzgaba y se condenaba en un plazo muy breve de tiempo, de pocas horas, en el que era imposible analizar con detenimiento la causa ni concretar las responsabilidades individuales de los acusados.

El fallo del tribunal del consejo de guerra hacía suyas las tesis del fiscal. Condenó a pena de muerte a Matías Soria como autor del asesinato del guardia, y la misma pena recayó sobre otros diez vecinos que se encontraban en el Centro cuando se produjo el hecho, a los que se acusaba de cooperantes de un delito de insulto a fuerza armada: Antonio Hurtado Onieva “Sotana”, Antonio Espinosa Antequera “Tuerto”, Juan Manuel Soria Romero “Cachigordo”, Ricardo Cruz Gutiérrez, José Pinto Castro “Cuatrico”, Vicente Molero García, Lorenzo Sevilla Velasco, José Ortiz Arjona, Miguel Hurtado Soriano y Manuel Gómez Vílchez. A los tres acusados de encubridores (Juan Giráldez Torres, Francisco Jiménez Cabrera y Francisco Ramírez Pacheco “Adriano”) les cayó una condena de veinte años de cárcel. En concepto de responsabilidad civil, todos deberían pagar una indemnización a la familia del guardia de 25.000 pesetas y otras 150 por los desperfectos causados en su uniforme. También se especificaba que en caso de que los condenados a muerte fueran indultados por la superioridad la pena sería sustituida por treinta años de cárcel y la inhabilitación absoluta.

Los consejos de guerra colectivos abundaron durante la guerra y la posguerra, lo que perjudicaba enormemente a los procesados, ya que impedía que los tribunales tuvieran tiempo de analizar las causas de forma individualizada y de estudiar los sumarios. Eso se aprecia en esta sentencia, que contiene errores evidentes, pues la inmensa mayoría de los condenados como cooperantes no habían participado en la agresión. Solo tuvieron la mala fortuna de hallarse aquella noche en el lugar de los hechos, del que huyeron despavoridos saltando las tapias al ver la refriega. Manuel Gómez Vílchez ni siquiera se encontraba en el Centro Obrero, sino en el cortijo Rueda, donde trabajaba de casero y a donde al día siguiente llegaron varios huidos de Palenciana. Como puede comprobarse en el sumario, ni un solo testigo lo situaba en la sede sindical aquella noche ni hay ningún indicio de ello. A Juan Manuel Soria Romero “Cachigordo” nueve testigos, cuyas declaraciones constan en el sumario, estuvieron con él la noche del crimen en la barra del bar donde trabajaba de camarero, un local en el que todos se encerraron por miedo, al escuchar los disparos, hasta que amaneció. José Ortiz Arjona resultó herido por los disparos de los guardias en plena calle, por lo que no se hallaba en la habitación donde mataron al guardia. José Pinto Castro “Cuatrico” estaba escondido debajo de una cama en la habitación de arriba del Centro Obrero cuando sonaron los disparos, así que es imposible que participara en la agresión. Y similares circunstancias podemos encontrar en casi todos los acusados como cooperantes.

El 29 de septiembre de 1937 el auditor del Tribunal Militar Territorial II, Francisco Bohórquez Vecina, confirmó el fallo del tribunal del consejo de guerra. Como en la sentencia aparecían condenas de muerte, este debía comunicarla a la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Generalísimo, que era la que tenía la última palabra. El jefe del Estado, Francisco Franco, el 28 de enero de 1938, se dio por “enterado” de la pena de muerte impuesta a Matías Soria y conmutó las demás por una pena de inferior grado, es decir, treinta años de reclusión mayor. La noticia de la conmutación les llegó a los presos el 7 de febrero de 1938, casi cinco meses después de la celebración del juicio. A Matías Soria también le informaron ese día de que su sentencia a muerte era firme y lo fusilaron en las tapias del cementerio de Lucena al día siguiente a las diez de la mañana.

Los condenados a penas de cárcel sufrieron las condiciones lamentables que se vivieron en los recintos penitenciarios cuando tras la guerra centenares de miles de personas acabaron en prisión (oficialmente había 270.719 presos en diciembre de 1939). La mayoría padeció además lo que se denominó “turismo penitenciario”, que suponía continuos cambios de prisión y el cumplimiento de las penas en lugares muy alejados de sus domicilios, como la prisión gaditana de El Puerto de Santa María o la Central de Burgos, donde estuvieron algunos. La distancia les impedía no solo el contacto con sus familias, sino que dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en las prisiones en una época de miseria y escasez. Al menos dos de ellos, para poder redimir sus penas y rebajar la condena por día trabajado, acabaron sometidos a explotación laboral: Antonio Hurtado Onieva “Sotana” en el destacamento penal de Valdemanco (Madrid) y Miguel Hurtado Soriano “Pauseno” en la colonia penitenciaria militarizada del Canal del Bajo Guadalquivir en Sevilla. En la Prisión Provincial de Córdoba falleció el 24 de noviembre de 1943 uno de los heridos graves por la Guardia Civil que había sido condenado con posterioridad a treinta años de cárcel, José Ortiz Arjona, oficialmente por “úlcera gástrica” según se anota en los libros de defunciones del Registro Civil de esa ciudad. También, de acuerdo con el testimonio de la familia, Francisco Ramírez Pacheco, condenado a 20 años de cárcel, moriría en la prisión de Sevilla, y Francisco Jiménez Cabrera, sentenciado a la misma pena, pereció al poco de quedar en libertad.

Cinco vecinos no pudieron ser juzgados en el consejo de guerra del 17 de septiembre de 1937 al haber huido con anterioridad, por lo que se les declaró en rebeldía. Por un lado, Ana Orellana Hurtado, que fue procesada en posguerra y su caso se sobreseyó, y su hijo Francisco Soria Orellana, al que también se le abrió una información judicial que acabó sobreseída. Por otro lado, estaban los hermanos José, Francisco y Domingo Pacheco Espadas. Los dos últimos terminaron juzgados en posguerra, y condenados a 30 años de cárcel. José, presidente del Centro Obrero anarquista de Palenciana, alcanzó el grado de comandante de milicias en el Ejército republicano durante la guerra. Finalizada esta, intentó escapar a Gibraltar y lo apresaron en San Roque, donde lo juzgaron. Murió fusilado en Cádiz el 23 de abril de 1940 y lo enterraron en el cementerio de San José, un lugar en el que en la actualidad se están llevando a cabo labores de exhumación e identificación de los restos de los represaliados que allí se encuentran. Al padre de los tres hermanos, Francisco Pacheco Velasco, ya lo habían matado sin juicio previo en Palenciana al comienzo de la guerra, y lo mismo hicieron con la mujer de José, Teresa Soria Romero, que tenía veintidós años y estaba embarazada de ocho meses (antes de asesinarla abusaron de ella). Otro hermano Pacheco Espadas, Manuel, que había luchado en el Ejército republicano, murió en un batallón disciplinario de soldados trabajadores posiblemente en 1941-1942 al sur de Cádiz.

El fenómeno de la población civil que huía de la represión y de las acciones de guerra se dio en todo el territorio ocupado por los militares sublevados y lanzó a un millón de refugiados hacia las zonas de España fieles a la República. Como los huidos de Palenciana se dirigieron a la provincia malagueña, la mayoría de los varones se integró en las diversas columnas de milicianos anarquistas que se crearon en esta zona hasta que la ciudad cayó en febrero de 1937 en manos de las tropas italianas del general Roatta, aliadas de los franquistas. Hemos localizado a algunos huidos que se habían visto inmersos en los sucesos del 12 de junio de 1936 y con posterioridad se alistaron en el Ejército republicano, como Felipe Orellana Sevilla “Pan de Higo”, condenado a treinta años de cárcel en la posguerra, Manuel Arjona Hurtado, y Antonio Linares Castro “Velilla”, que alcanzó el grado de capitán y murió en el exilio francés. Otros muchos palencianeros no relacioneros con estos sucesos también huirían del pueblo y combatirían en el Ejército leal a la República.

Cuando en agosto de 2020 comencé la lectura de las 998 páginas del sumario abierto por los sucesos del 12 de junio de 1936 en Palenciana, desconocía si con toda esa información podría elaborar un artículo para mi blog. Pero al final, y sin preverlo, poco a poco completé el análisis del expediente del consejo de guerra con otras decenas de sumarios judiciales y de varios testimonios orales que aparecieron después de que publicara por primera vez esta entrada del blog en enero de 2021 (acumuló 1.500 lecturas el primer día), lo que me ha permitido la elaboración de un libro de 224 páginas que verá la luz el 3 de diciembre de 2021. Existió una versión oficial de los sucesos del 12 de junio de 1936 en Palenciana que tras mi investigación ha quedado en entredicho. Según esa versión, solo hubo una víctima importante y con derecho a todos los honores, Manuel Sances, el guardia civil asesinado que al año siguiente le dio nombre a la calle Arroyo. Las demás víctimas, la mayoría de ellas inocentes, permanecieron ocultas y olvidadas, como si su tragedia fuera irrelevante e incluso vergonzosa. Es obvio que cualquier acto criminal debe tener un castigo, pero asistir a una asamblea sindical, algo legal en aquel momento y en nuestros días, no convierte a nadie en culpable y en delincuente. Y el estar en el lugar de los hechos cuando se produce un asesinato, tampoco. No obstante, ese fue el “delito” que presuntamente cometieron decenas de palencianeros y por el que algunos de ellos penaron largos años de cárcel o desaparecieron para siempre.

Las carencias de información que he encontrado al escribir esta historia tienen que ver, en buena medida, con la falta de documentación que existe en el Archivo Histórico Municipal de Palenciana, Por tanto, decidí subsanar este inconveniente con un llamamiento a través de mi blog personal y por medio de una conferencia que impartí en el pueblo el 13 de agosto de 2021 para que los familiares de las personas involucradas pudieran aportar información sobre sus allegados, a pesar de que ya han pasado 85 años de lo ocurrido. Sabía que esta búsqueda tenía una dificultad añadida: hoy Palenciana tiene un censo de 1.465 habitantes, mientras en 1940 la población de hecho era de 2.962 personas, más del doble. El gran éxodo de palencianeros en los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado, sobre todo a Cataluña (al barrio de Buenavista de Tarragona, por ejemplo), en busca de mejores condiciones de vida, es el principal causante de ese descenso. Como se puede suponer, la existencia de tantos emigrados y sus descendientes alejados de su localidad de origen no ha jugado a nuestro favor, pero por fortuna el llamamiento ha dado sus frutos.

A continuación voy a publicar un enlace con dos bloques de información actualizados con fecha de 23 de noviembre de 2021. En el primer bloque aparecen unas listas relacionadas exclusivamente con los sucesos del 12 de junio de 1936: nombres y otros datos de los dos fallecidos, de los tres heridos que luego estuvieron detenidos (uno murió en la cárcel y a los otros dos los fusilaron), de las 38 personas apresadas (14 serían condenadas a penas de 20 y 30 años de cárcel), de 20 vecinos que se encontraban en el Centro Obrero aquella noche, de otros 20 interrogados como testigos, de cinco personas declaradas en rebeldía, de los tres guardias civiles que intervinieron en los hechos, etc. Durante mis investigaciones he encontrado también alguna información que no está relacionada directamente con los sucesos del 12 de junio pero que he considerado interesante porque en gran parte es desconocida, y que aparece en un segundo anexo. En él se incluyen algunos nombres de represaliados durante la guerra y la posguerra: 21 fusilados en Palenciana, Benamejí y Córdoba; 14 vecinos sometidos a expedientes de responsabilidades políticas; 12 represaliados nacidos en Palenciana y residentes en otras localidades, 33 soldados del Ejército republicano, siete soldados del Ejército franquista fallecidos en los frentes de guerra, etc. Todos los datos anteriores se pueden consultar en este enlace.