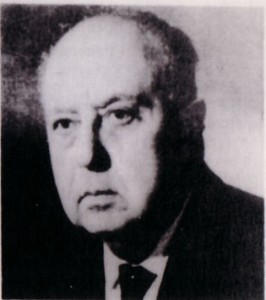

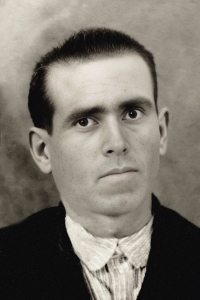

Javier Tubío Aranda nació en Lucena el 3 de diciembre de 1878 en una familia de posición acomodada. Sus padres se llamaban Araceli y José, y entre sus hermanos encontramos a un médico, un juez y un profesor. Cuando se casó con Antonia Beato Ramírez, estableció su domicilio en el número 20 de la plaza Conde de Prado Castellano, hoy plaza del Coso. Trabajó de perito mercantil, contable e inspector de seguros. Desconocemos cuándo se comprometió políticamente con el republicanismo, pero es posible que desde la fundación en 1910 de la agrupación local del Partido Republicano Radical, una organización política creada en España dos años antes por Alejandro Lerroux con un discurso populista y anticlerical que poco a poco se moderaría.

El republicanismo fue la principal minoría de oposición en el Parlamento español desde el comienzo del reinado de Alfonso XIII, en 1902, hasta la imposición de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, en 1923. Los republicanos se presentaron a menudo a las elecciones coaligados con el PSOE, tuvieron una fuerza importante en las zonas urbanas y aglutinaron en su seno a un amplio sector de la burguesía progresista y de las clases populares. Como el sistema político de la Restauración se basaba en el fraude electoral y el turno pactado entre los dos grandes partidos dinásticos, liberales y conservadores, la implantación del republicanismo resultó más dificultosa en el ámbito rural, donde la libertad de voto era menor y la influencia caciquil más acusada. Precisamente por ello, en Lucena uno de los objetivos del republicanismo fue la lucha política contra Martín Rosales Martel (duque de Almodóvar del Valle), diputado liberal por el distrito electoral lucentino en el Congreso de los Diputados en sucesivas elecciones en el primer cuarto del siglo XX, dos veces ministro y cabeza visible en la localidad del sistema político que los antimonárquicos querían enterrar.

Cuando hizo falta, como ocurrió de manera más descarada en las elecciones a Cortes de 1905 y 1919, para mantener su escaño de diputado y derrotar a la oposición, Martín Rosales y sus partidarios lucentinos no dudaron en usar las trampas caciquiles: manipulación electoral, coacciones, compra de votos, falseamientos de actas, atropellos de los funcionarios, uso de la fuerza pública, encarcelamientos de candidatos y apoderados, etc. El fraude electoral resultaba a veces tan escandaloso que, en noviembre de 1911, Javier Tubío y el también republicano José López Jiménez llegaron a solicitar en una instancia al alcalde que se anularan las elecciones municipales por las irregularidades que habían detectado.

El republicanismo constituyó una ideología muy minoritaria en Lucena a principios del siglo XX, sin representación en el Ayuntamiento y sin candidatos que se atrevieran a presentarse para diputados a Cortes por el distrito electoral. Sin embargo, los antimonárquicos expandieron su influencia de manera paulatina y en las elecciones municipales del 14 de noviembre de 1914 Javier Tubío obtuvo una concejalía. A partir de entonces, se convirtió en el edil con más mociones planteadas y con mayor número de intervenciones en el pleno municipal. Que sepamos, esta es la primera vez que un republicano obtiene el acta de concejal en Lucena en el siglo XX.

Tras los siguientes comicios municipales, en noviembre de 1917, Javier Tubío ya disfrutó de un nuevo compañero republicano en el Ayuntamiento, el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba. En febrero de 1920, en plena efervescencia obrera y sindical del Trienio Bolchevique en Andalucía, los republicanos lucentinos rentabilizaron su influencia sobre la clase trabajadora y aumentaron sus concejales a cuatro, con la presencia del propietario José López Jiménez y del abogado Miguel Víbora Blancas. Los cuatro, junto a Manuel Tubío (hermano de Javier), el industrial Domingo Cuenca Aranda, Zenón Cuenca, Eduardo Álvarez, Miguel Cruz y Antonio Pedro Lara constituyeron la delegación lucentina que asistió en Madrid, del 14 al 21 de noviembre de 1920, al Congreso Nacional de la Democracia Republicana, en el que resultó elegido Alejandro Lerroux como presidente de la Junta Nacional Republicana que debía reorganizar el partido. Del auge del republicanismo lucentino en ese año da fe el que Javier Tubío presentara su candidatura para diputado a Cortes por el distrito de Lucena, aunque la retiró antes de las elecciones, que se celebrarían el 19 de diciembre.

Javier Tubío Aranda (de pie, tercero por la izquierda). A su lado, otras tres figuras prominentes del republicanismo histórico en Lucena: Domingo Cuenca Navajas (de pie, segundo por la izquierda), Anselmo Jiménez Alba (de pie, cuarto por la izquierda) y José López Jiménez (sentado, segundo por la izquierda),

Después de las elecciones de febrero de 1922, a consecuencia del abatimiento y la represión que sufrió el movimiento obrero andaluz tras el Trienio Bolchevique, la cifra de ediles republicanos bajó a dos, y solo se mantuvieron Javier Tubío y Anselmo Jiménez Alba. Este Ayuntamiento, al igual que todos los de España, cesó debido al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1923 del general Miguel Primo de Rivera. Hasta este momento, y desde finales de 1914, los republicanos lucentinos habían conseguido representantes en la Corporación en las cuatro elecciones municipales bianuales celebradas, y Javier Tubío había sido el único concejal que había repetido en todas las ocasiones.

El 17 de agosto de 1930 dirigentes republicanos y socialistas firmaron el Pacto de San Sebastián con el objetivo de establecer una república democrática y de derrocar al rey Alfonso XIII, a quien acusaban de haber apoyado el golpe de Estado de Primo de Rivera y de haber permitido la instauración de una dictadura, que en esos momentos se encontraba en manos del general Dámaso Berenguer. Su sucesor, el almirante Aznar, con la intención de volver a la normalidad constitucional, convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Los antimonárquicos, entre los que se encontraban fundamentalmente socialistas y republicanos de diversas tendencias, se unieron para la convocatoria electoral, ya que entendían —como la mayoría de los ciudadanos— que su triunfo en las urnas sería considerado como una clara manifestación de apoyo al cambio de régimen político y, por tanto, a la proclamación de la República.

Para constituir la candidatura antimonárquica, los dos partidos que desde su fundación en Lucena habían mantenido encendida la llama del republicanismo, el PSOE y el Partido Republicano Radical, se coaligaron junto a un partido de ámbito local, el Partido Social Democrático, y a un candidato comunista, el propietario y abogado Antonio Buendía Aragón. Las elecciones del 12 de abril de 1931, en las que aún solo podían votar los varones, depararon una victoria clara de la candidatura republicana lucentina, que obtuvo 2.815 votos (64,82%) frente a los 1.528 (35,18%) de los monárquicos. En total, dieciocho concejales republicanos frente a siete monárquicos. En el resto de España conocemos los resultados electorales de manera parcial, pues los datos definitivos nunca llegaron a publicarse. Las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada, mientras en las zonas rurales falló la manipulación caciquil y los republicanos obtuvieron también resultados bastante satisfactorios.

Al calor de lo decidido en las urnas, se sucedieron las manifestaciones públicas con la bandera tricolor —roja, amarilla y morada—, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 de abril los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el apoyo de los militares, de la Guardia Civil, y el “amor” de su pueblo, abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El efecto inmediato fue la formación de un Gobierno provisional, bajo la presidencia del cordobés Niceto Alcalá-Zamora —sobre quien también recaía la jefatura del Estado—, en el que participaban socialistas y republicanos de varias tendencias, desde reformistas a conservadores y católicos. Se iniciaba así, de forma esperanzadora y pacífica, y en medio del entusiasmo popular, el primer régimen democrático de la historia de España y uno de los procesos de cambio político más trascendentales del siglo XX.

El día 15 de abril por la tarde el gobernador civil de Córdoba nombrado por el Gobierno republicano, el abogado y catedrático Antonio Jaén Morente, anunciaba por telegrama el envío de un delegado para constituir el nuevo Ayuntamiento de Lucena salido de las urnas, y advertía de la conveniencia de mantener el orden “en bien de la República”. A las siete de la tarde se personaba como delegado del gobernador el abogado Francisco de la Cruz Ceballos que, a la una de la madrugada del día 16, en el salón de sesiones, en presencia de los concejales republicanos y siguiendo instrucciones superiores nombró alcalde provisional a Javier Tubío. Después del delegado del gobernador, habló el propio Tubío para agradecer el nombramiento y resaltar que pondría toda su voluntad en el desempeño de su cargo, con la esperanza de “verse asistido por todo el pueblo general por ser el único soberano”.

El 17 de abril se constituyó el nuevo Ayuntamiento con los concejales proclamados el día anterior por la Junta Municipal del Censo Electoral. Javier Tubío resultó elegido alcalde por el Pleno con veintidós papeletas a favor y una en blanco. Tras la elección de los tenientes de alcalde, Javier Tubío pidió un minuto de silencio en memoria de los “mártires de la libertad”, capitanes Fermín Galán y García Hernández, fusilados por su participación en la fracasada sublevación republicana de Jaca de diciembre de 1930. Terminó la sesión con un “¡Viva la República!”, contestado por todos los presentes. La corta experiencia de Javier Tubío como alcalde, pues dimitiría tres meses después, vendría condicionada sobremanera por la crisis obrera, en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo. Así que su gestión se basó fundamentalmente en conseguir de la Administración obras públicas y subsidios para los parados y en intentar aplicar, sin éxito, el decreto de Laboreo Forzoso, que obligaba a los patronos a dar trabajo a los desempleados de acuerdo con la extensión de sus fincas. También, en un acto de generosidad institucional, Javier Tubío renunció a las doce mil pesetas anuales que tenía asignadas para gastos de representación de la alcaldía en beneficio de los obreros parados.

Es posible que en la elección de Javier Tubío Aranda como alcalde influyera su filiación masónica, que compartía con el gobernador civil Antonio Jaén Morente. Los orígenes de la masonería en Lucena se remontaban al siglo XIX, ya que había funcionado la logia Isis antes de 1873, y entre 1880 y 1887 se constituyó Isis Lucentino. Sin embargo, fue durante la República cuando la masonería adquirió relevancia política, no tanto por su número de miembros sino por la actividad y el compromiso de los mismos. Este fenómeno ocurrió de manera similar en la política nacional y en la cordobesa. Prueba de ello es que seis de los doce diputados elegidos por Córdoba en las elecciones legislativas que se celebraron el 28 de junio de 1931 eran masones, según los datos aportados por los historiadores Francisco Moreno Gómez y Juan Ortiz Villalba en su libro La masonería en Córdoba, publicado en 1985.

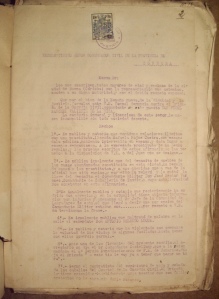

Ficha de ingreso de Javier Tubío en la logia cordobesa Turdetania en 1919.

El 26 de marzo de 1919, Javier Tubío, con 40 años, se inició en el rito masónico como miembro de la logia cordobesa Turdetania, ligada a la Gran Logia Regional del Mediodía, que tenía su sede en Sevilla. Tomó el nombre simbólico de Voltaire, en honor al filósofo de la Ilustración francesa. En octubre de 1926 alcanzó el grado tres y cuando el 20 de noviembre se constituyó el triángulo masónico Isis Lucentino ejerció como venerable maestro de taller, del que eran únicos hermanos cuatro futuros concejales en abril de 1931: Anselmo Jiménez Alba, Domingo Cuenca Navajas, José López Jiménez y Antonio Buendía Aragón (los tres primeros republicanos y el último comunista), lo que demuestra un compromiso político de los masones lucentinos sin comparación con ningún pueblo de la provincia. El 23 de junio de 1934, la Gran Logia Regional del Mediodía de España, en el listado que envió al Gran Consejo Federal Simbólico de Madrid, incluyó a Javier Tubío en la relación de maestros masones que se encontraban en condiciones de ser elegidos para el cargo de gran maestro nacional.

Los masones profesaban una ideología política variada, tanto en Lucena como en el resto de España. No obstante, su pensamiento político, que sería puesto en práctica en gran medida por el Gobierno republicano, se reflejó en mayo de 1931 en la declaración de principios elaborada por la Gran Logia Española: libertad de pensamiento, expresión y religión; igualdad ante la ley, sufragio universal, separación de la Iglesia y el Estado, matrimonio civil y divorcio, expulsión de las órdenes religiosas no españolas y control de las otras a través de una ley de asociaciones, abolición de la pena de muerte, ejército voluntario, enseñanza laica y gratuita, usufructo de la tierra por aquellos que la trabajan e implantación de un Estado federal.

Javier Tubío, en el centro (sentado, cuarto por la izquierda), junto a otros comensales republicanos.

El 28 de junio de 1931, poco más de un par de meses después de la proclamación de la República, se convocaron elecciones legislativas. En Lucena, los socialistas obtuvieron mayoría absoluta con el 52,10% de los votos, seguidos de los republicanos, que lograron el 32,70%. En toda España el resultado fue muy similar, con victoria del PSOE, presencia muy importante de republicanos de diverso signo y escasa representación derechista. Tras la espectacular victoria socialista en Lucena, Javier Tubío presentó su dimisión irrevocable de la alcaldía el 6 de julio alegando razones de enfermedad. A partir de entonces le sustituyó el primer teniente de alcalde, el abogado socialista Vicente Manjón-Cabeza Fuerte. Posiblemente, en esta decisión pesara el pobre resultado obtenido por la candidatura republicana lucentina en comparación con la del PSOE, lo que quizás fuera entendido por Javier Tubío y los republicanos como una falta de respaldo popular a su gestión. Tras la dimisión de Javier Tubío se produjo un distanciamiento entre los republicanos radicales y los socialistas lucentinos (algo que también ocurriría en toda la provincia) y los concejales republicanos dejaron incluso de asistir a las sesiones municipales hasta enero de 1932, aunque ya con anterioridad ambos partidos habían manifestado su desacuerdo en temas de política municipal y de solución de la crisis obrera.

Javier Tubío continuó con su actividad política fuera de la alcaldía, pues era además presidente del Partido Republicano Radical. Si nos atenemos a lo publicado por el periódico cordobés La Voz, el día 27 de agosto de 1931, por ejemplo, intervino en un acto público en el Centro Republicano, en el que ante el clima de conflictividad social resaltó la “conveniencia de admitir por parte de los poderosos el avance social bien ordenado pues si insisten en conservar su predominio intacto a toda costa, ello sería causa del desenfreno de los humildes hasta ahora, que no están dispuestos de ninguna manera a seguir en la misma situación”. También, en la noche del 2 de noviembre participó en un ciclo de conferencias en el Centro Republicano en las que disertaron otros dirigentes locales del partido (Lucas Ruiz de Castroviejo Burgos y Rafael Ramírez Pazo).

Hoja pública difundida por Javier Tubío en la que informa de su nueva militancia en Acción Republicana.

En Lucena, el progresivo giro hacia el conservadurismo por parte del Partido Republicano Radical y las injerencias en el Comité local del jefe provincial, Eloy Vaquero Cantillo, determinaron la salida de algunos de sus representantes históricos. Así, aunque el 16 de septiembre de 1932 Javier Tubío había sido nombrado diputado provincial en representación de los radicales, ya en la IV Asamblea Nacional de Acción Republicana —el partido del presidente de gobierno Manuel Azaña— celebrada en los días 14 a 16 de octubre, resultó elegido miembro de su Consejo Nacional. En enero de 1933 ya pertenecía al Consejo Provincial provisional que se encargaría de la reorganización del partido en la provincia y en marzo de 1933, de acuerdo con lo publicado por el periódico cordobés El Sur el día 22, se convertiría en presidente honorario de la agrupación local lucentina junto a Isidoro Vergara Castillo. El presidente efectivo sería su hermano Manuel, el vicepresidente Francisco Alba Sánchez, el secretario Ramón Cámara Muñoz, el tesorero Francisco Berjillos Vargas, y los vocales Emiliano Cámara Muñoz, Juan Rivas Lozano, Rafael Cazorla Ávila, Juan Antonio Peñalver Navarro, José Ayala Cuenca y Rafael Beato Cayaba.

Más adelante, el 23 de julio de 1933, en representación de los consejos locales de Acción Republicana de la campiña cordobesa, Javier Tubío participó en un mitin en el Gran Teatro de Córdoba , en el que recibió grandes aplausos. Manifestó que su partido tenía la intención de “luchar contra la reacción que pretende obstruir el camino por donde marcha triunfante la revolución española” y que “el reto lanzado por las derechas a las izquierdas revolucionarias españolas debe aceptarse, pero si es preciso hay que luchar en la calle”.

Javier Tubío (segundo por la izquierda) y otros dirigentes cordobeses se dirigen a la Asamblea Nacional de Acción Republicana el 14 de octubre de 1932.

El 19 de noviembre de 1933 se celebraron las segundas elecciones legislativas de la II República. Frente a una derecha unida, los republicanos acudieron a las urnas divididos, enfrentados casi en todas partes. Los republicanos de izquierda crearon en Córdoba una coalición con el nombre de “Republicanos de Izquierda y Alianza de Labradores (arrendatarios, aparceros y medianeros)”, en la que participaban Acción Republicana, el Partido Republicano Radical Socialista y la Alianza de Labradores. Junto al lucentino José Almagro García (perito industrial y mercantil, administrador de las bodegas de la viuda de Ruiz Onieva y presidente del Partido Radical Socialista) y Antonio Romero Romero, todos candidatos a Cortes, creó un equipo de propaganda que, de acuerdo con lo publicado por El Sur, solo entre el 8 y el 14 de noviembre desarrolló actos electorales en 31 pueblos del sur de Córdoba, para continuar en los días siguientes con la misma labor en las localidades de la sierra cordobesa.

Javier Tubío (de pie, segundo por la izquierda, con traje claro) en una acto de Izquierda Republicana en Córdoba.

A pesar de la intensa campaña desarrollada por la coalición de Javier Tubío, en la primera vuelta de las elecciones la lista de derechas consiguió la victoria en Lucena (36,36% de los votos), seguida de los comunistas (24,84%). La coalición de republicanos de izquierdas solo obtuvo el 5,83%. Sin embargo, como las listas eran abiertas y cada elector podía señalar hasta diez nombres, él dobló en votos a los otros candidatos de su coalición. De los 9.593 lucentinos que acudieron a las urnas, incluidas por primera vez las mujeres, 1.263 depositaron su confianza en él, si nos atenemos a las cifras publicadas por el periódico local Ideal. Los grandes triunfadores de las elecciones en España fueron la CEDA (la coalición de la derecha católica dirigida por José María Gil Robles) y el Partido Republicano Radical. Tras ser derrotados, se produjo una reorganización de las fuerzas republicanas españolas de centro izquierda. Así, en abril de 1934 surgió Izquierda Republicana, el nuevo nombre que tomó Acción Republicana al fusionarse en abril de 1934 con un sector del Partido Republicano Radical Socialista y con los republicanos gallegos de Casares Quiroga. A principio de junio, según difundió El Sur, se constituyó la junta directiva del partido en Lucena, presidida por Javier Tubío e integrada por Manuel Molero Bergillos (vicepresidente), Francisco Alba Sánchez (secretario) y Francisco Berjillos Vargas (tesorero).

La CEDA y los radicales, solos, en coalición entre ellos o con otros partidos de derechas controlaron el gobierno desde diciembre de 1934 hasta enero de 1936. Durante su mandato, se produjo una corrección o paralización de la política reformista del primer bienio republicano que en la provincia de Córdoba se manifestó en la sustitución de varios ayuntamientos. Así, el 15 de octubre de 1934 el gobernador civil “suspendió” a toda la Corporación municipal de Lucena y nombró delegado del Gobierno en el Ayuntamiento al secretario Marceliano Izquierdo, que convocó una sesión extraordinaria municipal al día siguiente. Leído el oficio de destitución por el secretario, el alcalde saliente, Vicente Manjón-Cabeza (antiguo militante del PSOE), mostró en nombre de todos los concejales su extrañeza por la medida, pues no conocía ley alguna que autorizara a los gobernadores civiles para tal destitución, y alegó que el Ayuntamiento lucentino siempre había estado a las órdenes de las autoridades constituidas. A esta protesta se adhirió Javier Tubío por Izquierda Republicana. El 22 de octubre el gobernador nombró a los nuevos concejales interinos lucentinos (todos, menos uno, de la CEDA y del Partido Republicano Radical), que designaron alcalde al radical Bernardo Fernández Moreno.

Durante 1935, las secuelas de la política conservadora convencieron a la izquierda de la necesidad de unir sus fuerzas. Cuando se convocaron nuevas elecciones legislativas para el 16 de febrero de 1936, la izquierda se presentó unida en una coalición electoral denominada Frente Popular —en la que participaban la Izquierda Republicana de Javier Tubío, la Unión Republicana, el PSOE, el partido comunista, etc.— que obtuvo la victoria con un programa electoral relativamente moderado, continuista respecto a la política reformista del primer bienio. En Lucena el Frente Popular también ganó y obtuvo el 53,66% de los votos frente al 38,32% de las derechas.

La bandera republicana, en la parte superior, preside una comida de concejales del Frente Popular en 1936. De izquierda a derecha: Francisco Verdejo Ordóñez, Manuel Molero Bergillos, Domingo Cuenca Navajas, Anselmo Jiménez Alba (alcalde), Javier Tubío Aranda, Francisco de Paula Beato Marín y Francisco Fernández López “Frasquito Maripepa”.

Una de las primeras medidas que tomó el Frente Popular después de su triunfo fue la reposición de los ayuntamientos surgidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, que habían sido eliminados por las arbitrariedades de los anteriores gobernadores civiles. En Lucena, el nuevo gobernador civil del Frente Popular nombró una Comisión Gestora el día 22 de febrero, integrada por casi todos los concejales electos en febrero de 1931 por la lista republicana. Como los concejales socialistas desistieron de volver a la política municipal en protesta porque la nueva gestora no reponía a todos los concejales elegidos en 1931 ni respondía a la correlación de fuerzas del Frente Popular, el nuevo Ayuntamiento se constituyó con algunos de los antiguos concejales de elección popular y los nuevos concejales interinos nombrados por el gobernador. Tras una votación, se nombró alcalde el farmacéutico Anselmo Jiménez Alba, de Unión Republicana, y como segundo teniente de alcalde a Javier Tubío, de Izquierda Republicana. Al igual que ocurrió en el primer bienio republicano, el interés del Consistorio se centró en la solución de la crisis obrera. Como hecho relevante, a comienzos de mayo, una delegación de cuatro concejales, compuesta por Javier Tubío, Domingo Cuenca Navajas, Francisco de Paula Beato Marín y Francisco Bergillos Gálvez, viajó a Madrid con la finalidad de gestionar la realización de algunas obras para dar trabajo a los parados y consiguió poner en marcha varios expedientes ministeriales, relativos a la construcción de locales apropiados para correos y telégrafos, la estación olivarera y la cárcel.

La corta experiencia de gobierno del Frente Popular terminó en muchas zonas de España con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. En Lucena, esa tarde, el teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego tomó el ayuntamiento y la Casa del Pueblo socialista. A las cinco de la mañana del día 19, el teniente coronel de Infantería Juan Tormo Revelo, que se encontraba al mando de la Caja de Recluta, emitió el bando de guerra. El 20 de julio, a las diez de la noche, había convocada sesión municipal ordinaria. El bando de guerra, que prohibía la libre circulación desde las nueve de la noche y las reuniones sin permiso de la autoridad militar, no permitió a los concejales reunirse en el ayuntamiento, por lo que se convocó nueva sesión para el día 22. A las seis de la tarde de este día, con la autorización del teniente coronel Tormo Revelo y bajo la presidencia del segundo teniente de alcalde, Javier Tubío, que actuó como alcalde accidental, se reunieron seis concejales bajo la supervisión del delegado de la autoridad militar. En esta sesión, y como una manera de mostrar su desacuerdo con la sublevación, Javier Tubío solicitó licencia por tiempo indeterminado. A continuación, el comandante militar de Lucena destituyó a toda la Corporación municipal y nombró alcalde a Antonio García Doblas, capitán retirado de la Guardia Civil.

El término preciso para referirnos a lo que sucedió en Lucena entre 1936 y 1939 no es el de guerra civil, sino el de represión, pues en la localidad no hubo resistencia armada al golpe de Estado, combates u operaciones militares. En los días 18 y 19 de julio fueron encarceladas unas doscientas personas —en una ciudad que rondaba los 30.000 habitantes— y el número de arrestados aumentó en las jornadas siguientes, por lo que hubo que habilitar hasta seis cárceles, incluidos dos conventos y la antigua plaza de toros. De los concejales elegidos en las elecciones del 12 de abril de 1931, ocho acabarían pronto fusilados: cuatro socialistas (Rafael Lozano Córdoba, Antonio Palomino Luque, Manuel Burguillos Serrano y José López Antequera) y cuatro republicanos. Estos últimos habían vuelto a su cargo en febrero de 1936, repuestos por el gobernador civil del Frente Popular. Para su desgracia, pertenecían además al triángulo masónico Isis Lucentino, lo que en pleno apogeo de la teoría del “complot bolchevique-judeo-masónico” como causante de todos los males de España agravaba aún más su situación.

Javier Tubío intuyó que sería una de las víctimas, ya que le comentó a su mujer que “el campo era labor de viudas”. Según el testimonio de su hija, la abogada Araceli Tubío Beato, su padre fue apresado el 31 de julio por el guardia civil Antonio Bermúdez Rocher. Cuando el guardia se personó en el domicilio, Javier Tubío no se encontraba allí, así que amenazó a su esposa y a su hija con detenerlas si no aparecía en dos horas. Este guardia utilizó el mismo método expeditivo de arresto con otras familias lucentinas, según los testimonios que recogimos en su momento.

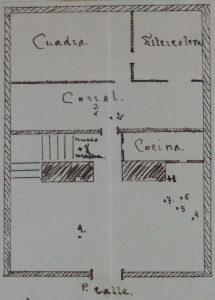

La cárcel del Coso aparece a la izquierda y al fondo, con un mástil en la puerta.

Tras su detención, condujeron a Javier Tubío a la cárcel del Coso, situada a escasos metros de su casa, donde según el relato de la hija de Tubío, el capitán de Infantería de la Caja de Recluta Joaquín López Tienda ordenó que se le castigara encerrándolo en una incómoda y minúscula celda que se había improvisado en el hueco de la escalera. Como los familiares debían llevar la comida a los presos, se comunicaba con su mujer a través de unas notas que ocultaba en la cesta de los alimentos, así que un día le escribió que quemaran todos sus papeles por temor a que pudieran comprometerle. A la vez, en un intento de congraciarse con sus captores, y según publicó el periódico católico local Ideales el 24 de agosto de 1936, donó 250 pesetas (el jornal diario rondaba entonces las cinco pesetas) para la suscripción de oro para el Tesoro, una de las múltiples colectas que se organizaron en aquellas fechas para recaudar fondos en las zonas controladas por los militares sublevados. Mientras, su esposa y su hija iniciaron una peregrinación desesperada por los domicilios de personas influyentes con la finalidad de pedir clemencia para él, sin obtener ningún resultado. Por ejemplo, el teniente de la Guardia Civil Luis Castro Samaniego, conocido en Lucena con el apodo de «Teniente Polvorilla», las echó a la calle sin contemplaciones.

Foto de la zona de fosa común del cementerio de Cabra, donde posiblemente se enterraría a Javier Tubío el 29 de septiembre de 1936.

A los pocos días de la detención de Javier Tubío, siguieron igual destino los otros masones del Consistorio: el alcalde Anselmo Jiménez Alba, el concejal de Izquierda Republicana José López Jiménez y el también concejal, diputado provincial y presidente de la agrupación local de Unión Republicana Domingo Cuenca Navajas. Todos ellos, junto con otros presos, salieron de Lucena en la noche del 28 al 29 de septiembre rumbo a Córdoba. El camión que los transportaba se detuvo a la altura del cementerio de Cabra, donde fusilaron a Javier Tubío, que entonces tenía 58 años de edad. Los demás prosiguieron el camino hasta Córdoba. Allí mataron a Anselmo Jiménez, José López y Domingo Cuenca un mes exacto más tarde, el 29 de octubre. El único miembro del triángulo masónico que consiguió escapar de la muerte fue el exconcejal Antonio Buendía Aragón, al que le sorprendió la sublevación militar en Madrid.

Javier Tubío posee el triste honor de ser el primer fusilado de la guerra que se anota en el Registro Civil de Lucena, el 22 de noviembre de 1937, casi 14 meses después de su muerte. La tardanza no resulta extraña porque todas las inscripciones de fusilados se realizaron fuera del plazo legal, es decir, muchos años después de que se produjeran. Durante los tres años de guerra solo encontramos a cuatro fusilados en el Registro Civil de Lucena. El resto se inscribieron en años posteriores e incluso se produjeron diez asientos después del 18 de septiembre de 1979, como consecuencia de la Ley del gobierno de Adolfo Suárez sobre reconocimiento de pensiones a viudas, hijos y demás familiares fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil.

Hemos de tener en cuenta que el impacto de la represión resultó tan brutal que muchas familias no asentaron a sus seres queridos en el Registro Civil por temor, porque nunca lo intentaron, renunciaron a hacerlo ante las dificultades o porque emigraron de la localidad. Casi la mitad de los fusilados en Lucena durante la guerra no aparecen en el Registro Civil. Sus nombres se hubieran perdido para la Historia a no ser por la labor de identificación que inició en los años ochenta del siglo pasado el historiador Francisco Moreno Gómez, continuada por mi desde finales de los noventa.

Partida de defunción de Javier Tubío Aranda.

Los registros civiles españoles son poco fiables no solo en relación al número de fusilados inscritos, sino también en cuanto a detalles interesantes como el lugar, la fecha de la muerte y la profesión de la víctima, que muchas veces se falseaban. Además, resultan frecuentes los eufemismos al señalar el motivo de la defunción, y se utilizan expresiones como “desconociéndose las causas de su muerte” o “no consta”. Así, en el acta de defunción de Javier Tubío no se indica la causa del fallecimiento y se apunta literalmente que “apareció muerto en la madrugada del 28 al 29 de septiembre de mil novecientos treinta y seis en las inmediaciones del Cementerio de Cabra, según resulta de la orden y testimonios presentados y su cadáver recibió sepultura en el Cementerio de Cabra”. Las inhumaciones de los fusilados también fueron irregulares y se efectuaban en fosas comunes, sin anotar el enterramiento en los libros de cementerio, como sucedió en este caso.

Tras el fusilamiento de Javier Tubío, su mujer y su única hija debieron soportar no solo el dolor de su muerte, sino las distintas formas de represión económica que se arbitraron contra los republicanos y sus familias en la España franquista. Los expedientes personales de Javier Tubío que se conservan en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, relativos a la aplicación en su contra de la Ley de Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería y el Comunismo, nos han ayudado en buena medida a rastrear cómo afectó este proceso a su familia.

El 11 de noviembre de 1936, Pedro Galisteo Pérez, comandante de Infantería y juez instructor militar de Lucena, cumpliendo un bando de 11 de septiembre sobre incautación de los bienes de personas “culpables de actividades marxistas o rebeldes”, ordenó abrir expediente a Javier Tubío. A partir de enero de 1937, la Comisión Provincial de Incautación de Bienes continuó la tramitación del expediente. El juez de Lucena citó a Javier Tubío para ser oído en el caso, pero al desconocerse su paradero se publicó el 2 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia la cédula de citación para que compareciera en el juzgado en el plazo de ocho días hábiles. Junto a él se convocaba también a Antonio Buendía Aragón, Domingo Cuenca Navajas, Anselmo Jiménez Alba, José Almagro García, Antonio Cortés Gallardo y José López Jiménez, “cuyo actual paradero se desconoce”, “con el fin de declarar administrativamente la responsabilidad civil (…) como consecuencia de la oposición al Triunfo del Glorioso Movimiento Nacional”. Esta citación era un mero trámite jurídico, pues de los siete nombrados, cinco ya habían sido fusilados, entre ellos él.

Desconocemos si el expediente de incautación de bienes contra Javier Tubío originó alguna sanción posterior para su familia. En la entrevista que mantuve con su hija, me contó que les quitaron la cosecha de aceitunas del año 1936, pero que luego se la devolvieron por intervención personal del teniente de la Caja de Recluta de Lucena Rafael García Rey, quien solía ser el administrador de los bienes que se embargaban a los republicanos en aquellas fechas.

Carnet de masón de Javier Tubío conservado por la familia.

Al igual que los expedientes de incautación de bienes, la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 sirvió también para castigar económicamente a los republicanos y a sus familias. Afectaba a los que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional con “actos concretos o con pasividad grave”, tenía retroactividad hasta el primero de octubre de 1934 y penaba a los condenados sobre todo con multas y expropiaciones. Por esta ley se incoaron 6.454 expedientes en la provincia de Córdoba según el historiador Antonio Barragán Moriana refiere en su libro Control social y responsabilidades políticas. Córdoba (1936-1945), publicado en 2009. La sentencia del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas contra Javier Tubío se emitió en Sevilla el 28 de junio de 1940 y terminó con una multa de 15.000 pesetas. El tribunal estaba presidido por Rafael Añino Ilzarbe y de vocales ejercían Francisco Díaz Pla y Francisco Summers e Isern. Los motivos de la sanción consistían en que había sido jefe local de Izquierda Republicana, masón y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento del Frente Popular. La sentencia señalaba también que “dejó una sola hija hoy con veintitrés años de edad y bienes con valor aproximado de sesenta mil pesetas”.

La viuda presentó un recurso de alzada pocos días después, el 8 de julio de 1940, en el que solicitaba que se revocara la sentencia y que se absolviera de responsabilidad a su difunto esposo. El recurso alegaba, entre otras razones, que la sentencia partía “de supuestos de hecho erróneos y de ilógica aplicación del derecho” y que “las figuras de delito que se le atribuyen han nacido a la vida del derecho después de la muerte del inculpado”, remarcando con ello la barbaridad jurídica que suponía castigar a alguien por haber sido masón o haber militado en un partido político cuando esas filiaciones eran legales en el momento en que se habían producido. También apuntaba que la riqueza catastral de su marido era de 13.950 pesetas y no de 60.000, para lo que presenta un certificado catastral del Ayuntamiento en el que constaba que sus únicos bienes rústicos consistían en una finca de olivar y cereal de 11 hectáreas. El recurso iba firmado con el nombre de “Antonia Beato Vda. de Tubío”.

El Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas estimó en parte, con fecha de 27 de marzo de 1941, el recurso de alzada. Consideró que “dadas las circunstancias especiales que concurren en el caso de autos y muy singularmente las de haber acatado el expedientado, alcalde interino a la sazón en el pueblo de Lucena, la declaración del estado de Guerra, así como la de haber de recaer exclusivamente la sanción que se imponga sobre una hija del expedientado, no puede menos de estimarse la procedencia de reducir a doscientas cincuenta pesetas la sanción económica impuesta”. Tras pagar la multa, la viuda y la hija de Javier Tubío pudieron acceder por fin a la libre disposición de los bienes de la herencia.

Investigación secreta, en 1944, sobre los antecedentes de Javier Tubío.

Junto a la Ley de Responsabilidades Políticas, a Javier Tubío se le aplicó otra de las grandes leyes represoras del franquismo, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, que establecía juicios sumarísimos y secretos, sin posibilidad de defensa para los acusados. Tras una fase de investigación secreta de la Dirección General de Seguridad, dependiente del Ministerio de la Gobernación, su expediente se abrió el 3 de octubre de 1944. El juzgado del caso recabó información sobre los “antecedentes masónicos y político sociales” de Javier Tubío al cuartel de la Guardia Civil de Lucena. El comandante de puesto, Ramón Cívico Quintana, le contestó cinco días más tarde que “a dicho individuo le fue aplicado el Bando de Guerra (…) por sus ideologías extremistas”. En consecuencia, el 20 de diciembre de 1944 el juez sobreseyó el asunto, pues según esta ley —y a diferencia de la Ley de Responsabilidades Políticas— la muerte del encausado extinguía su responsabilidad criminal y civil.

En las páginas anteriores se ha podido reconstruir la trayectoria histórica de Javier Tubío gracias a nuestras investigaciones y a dos personas. Por un lado, Javier Tubío Ordóñez, sobrino bisnieto de Javier Tubío Aranda, que me alentó en 2016 a que retomara la labor investigadora sobre su antepasado y me facilitó algunos datos interesantes obtenidos del testimonio de sus tías.

La otra persona a la que debo agradecimiento es Araceli Tubío Beato, hija única de Javier Tubío, ya fallecida. La entrevisté en Córdoba en abril de 1997, cuando tenía 80 años. Era una señora culta y elegante. Se había trasladado allí después de haber vivido durante mucho tiempo en Ceuta. Su padre siempre había defendido que la mujer debía formarse y ejercer una profesión que le diera autosuficiencia, para no sentir la necesidad de depender económicamente de un varón. Esa filosofía la aplicó con su hija, así que entre los años 1930 y 1935 —coincidiendo prácticamente con el periodo de la II República— ella estudió Magisterio en Madrid, en la prestigiosa Residencia de Señoritas, homóloga de la masculina Residencia de Estudiantes. Esa residencia estaba ligada a los principios pedagógicos renovadores de la Institución Libre de Enseñanza y allí se formaron las élites sociales e intelectuales femeninas de la época.

Araceli elogiaba mucho a su padre, hasta el punto de que después de su muerte le rindió su particular homenaje estudiando la carrera de Derecho, pues él siempre quiso que fuese abogada. Según su testimonio, su progenitor poseía una profunda espiritualidad, admiraba a Jesucristo y a San Francisco de Asís y repartía dinero de manera generosa a los pobres. Nunca quiso abandonar Lucena, a pesar de que le ofrecieron ser gobernador republicano de León y un alto cargo en Canarias. Mantuvo una buena amistad con Manuel Azaña y con Santiago Casares Quiroga, ambos presidentes del Gobierno durante la II República, pero por desgracia la correspondencia con ellos y otra documentación personal que él creyó comprometedora ordenó destruirla cuando estaba preso en 1936. Según me confesó Araceli Tubío en la conversación que mantuvimos, su deseo (murió en el año 2009) era que la enterraran con su padre, algo que por desgracia no pudo cumplir, pues nunca logró saber dónde se encontraban sus restos.