Una de las primeras medidas que tomaron los militares que apoyaron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue la emisión de un bando de guerra en el que imponían el código de justicia militar, el toque de queda, la prohibición de actividades políticas y sindicales y otras medidas de orden público y de control de la población que rompían con la legalidad constitucional vigente. El bando de guerra suponía que los militares se convertían en la máxima autoridad en el territorio que controlaban, lo que les permitía también destituir autoridades civiles (alcaldes, concejales, gobernadores, etc.) y nombrar otras nuevas que las sustituyeran. Todos estos actos de fuerza eran ilegales, ya que el artículo 42 de la Constitución de 1931 y el capítulo IV de la ley de Orden Público de 28 de julio de 1933 otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España.

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 se llevaba preparando desde hacía tiempo. El 25 de mayo, dos meses antes de ejecutarse, el “director” de la conspiración, el general Emilio Mola Vidal, ya había advertido por escrito a los demás implicados que la acción debía ser en “extremo violenta” y de que tendrían que aplicar “castigos ejemplares”, y las mismas llamadas a la violencia encontramos en los bandos de guerra y en los decretos emitidos por los mandos sublevados del Ejército desde el 18 de julio. En un número importante de pueblos de España la única representación militar era la Guardia Civil, de manera que en los primeros meses de la contienda los comandantes de puesto de sus cuarteles disponían de un nivel de autonomía muy amplio a la hora de ejecutar las instrucciones represivas y poseían la máxima autoridad en materia de orden público, sin tener que dar cuentas a nadie o a casi nadie.

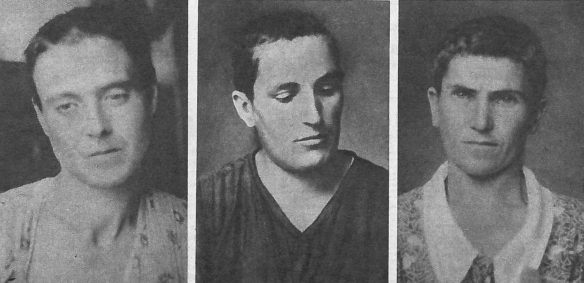

Muchos cuarteles de la Guardia Civil se convirtieron entonces en centros de detención y tortura, donde se decidía sobre la vida y la muerte, sin necesidad de que intervinieran autoridades superiores que lo autorizaran ni de que se abriera una causa judicial previa para investigar las responsabilidades o los presuntos delitos cometidos por los que iban a ser fusilados. Ello explica que muchos comandantes de puesto de cuarteles de la Guardia Civil dejaran triste memoria en pueblos del sur de Córdoba, como los tenientes Pascual Sánchez Ramírez en Baena, Basilio Osado Salvador en Rute, Cristóbal Recuerda Jiménez en Fernán Núñez o Luis Castro Samaniego en Lucena. Lo mismo ocurrió con algunos guardias civiles, como Antonio Velázquez Mateo en Jauja.

Jauja es una aldea de Lucena. En Lucena triunfó la sublevación desde el primer día, y pocas horas después, a las cinco de la mañana del 19 de julio, se impuso el bando de guerra. No ocurrió lo mismo en Jauja, situada al suroeste de Lucena, a 24 kilómetros, con una población mayoritariamente socialista y que en aquel tiempo rondaría los mil habitantes. Los guardias civiles de Jauja recibieron la orden de concentrarse con sus familias en la Comandancia de Lucena la misma tarde del 18 de julio, por lo que la aldea permaneció en zona republicana. Los republicanos jaujeños crearon entonces un Comité que se encargó del desarme de los vecinos que podrían apoyar la rebelión militar, de la requisa de granos y aceite de algunos cortijos y de la organización de un servicio de guardias dentro del pueblo, pero en todo momento se evitaron las violencias, las detenciones y los fusilamientos.

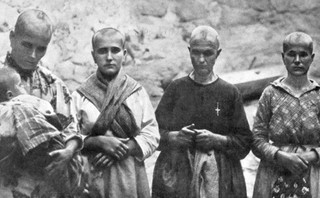

Tras la caída de la localidad sevillana de Herrera (31 de julio) y de la cordobesa Puente Genil (1 de agosto) en manos de los militares rebeldes, los refugiados que escapaban y pasaban por Jauja iban contando las atrocidades cometidas en la conquista por las tropas moras llegadas de Marruecos. Para evitar una masacre similar en la aldea, el Comité republicano decidió enviar una comisión para negociar con las autoridades militares de Lucena la rendición, sin embargo estas se negaron a llegar a un acuerdo que solo pedía que se respetaran las vidas de los habitantes de Jauja. El 11 de agosto las tropas franquistas tomaron la localidad sevillana de Badolatosa, situada a poco más de un kilómetro de Jauja, al otro lado del río Genil. En consecuencia, ante la inminente caída de la aldea y para evitar la posible represión, los republicanos jaujeños más significados huyeron hacia la zona republicana de Málaga y en el pueblo solo quedaron vecinos con nulo o escaso nivel de compromiso político y sindical.

La relativa calma que había vivido Jauja desde el comienzo de la guerra se rompió de forma brusca el 13 de agosto de 1936, cuando las fuerzas falangistas de Lucena tomaron el pueblo sin ninguna resistencia. A pesar de que no se le había causado daño físico a nadie durante los 26 días de dominio republicano, los golpistas no actuaron de la misma manera y la represión resultó muy dura. El cuartel de la Guardia Civil y la antigua Casa del Pueblo socialista se convirtieron en cárceles y se desencadenó una terrible ola de fusilamientos que se llevó al menos a 21 vecinos a la tumba en los alrededores de la localidad, en el cementerio, en Lucena y en la vecina Badolatosa. De ellos, solo 10 aparecen inscritos oficialmente como fallecidos en el Registro Civil. La identidad de los otros 11 se ha conseguido obtener a través de testimonios orales ya que, al igual que ocurrió en todas las zonas controlada por los franquistas, un gran número de represaliados (en Jauja, más de la mitad) no dejó huella documental alguna de su fallecimiento. El porcentaje de muertos, por tanto, resultó muy abultado en la aldea, pues alcanzó al 2,2 % de la población. Los nombres de las 21 víctimas mortales de Jauja que hasta el momento tenemos identificadas se pueden consultar en este enlace.

Entre los fusilados se encontraban dos mujeres, de las que aportaremos algunos datos que nos facilitaron los nietos de ambas en 2007. A mediados del mes de octubre de 1936 detuvieron a la maestra del Centro Obrero Socialista Ricarda Ana Cobacho Cañete (de 36 años y con cuatro hijos, el mayor de 13 años), a su madre y a sus hermanas, en lo que parecía un acto de venganza por el apoyo público que habían mostrado, dos años antes, a la solicitud del concejal socialista de Jauja para que una partida económica del Ayuntamiento se destinara a la construcción de un grupo de escuelas en el pueblo en vez de al arreglo del cuartel de la Guardia Civil, propuesta esta última defendida por los propietarios agrícolas. Las mantuvieron presas varios días en el cuartel, donde las interrogaron, las raparon y las obligaron a tomar aceite de ricino. Las liberaron, pero al poco tiempo volvieron a detener a Ricarda Ana. En el cuartel sufrió interrogatorios brutales para que desvelara el paradero de sus hermanos Juan y Manuel, afiliados al sindicato socialista UGT, que habían huido del pueblo. Tras permanecer varios días presa, el guardia Velázquez, acompañado por un guardia apodado el Negro Gandul, y los requetés el Cota y el Mono, la condujeron al arroyo La Coja. Allí, un día indeterminado de comienzos de noviembre, un conocido de la familia encontró su cadáver, semienterrado y destrozado, pues al parecer había sido violada y le habían mutilado los pechos.

Una amiga de Ricarda Ana, Rosalía Ruiz Cobacho, de 62 años, que había soportado el cautiverio y las vejaciones con ella en la cárcel, cayó asesinada por uno o varios disparos a bocajarro en la cabeza en la calle Pleito, el 5 de noviembre, cuando se negó a dar un paso más en dirección al cementerio, donde iban a fusilarla. El nieto de Rosalía, Rafael Cañete Fuillerat me envió varios correos electrónicos en octubre de 2007 para aportar detalles de esta historia. Según me escribió, aunque reconocía que no sabía si era una leyenda o no, los tiros se produjeron cuando su abuela cogió desprevenido al guardia Velázquez, le apretó de un puñado los testículos, y le gritó: “Lo que más por culo me da es que me vaya a matar precisamente el tío más mierda de toda Jauja”. Su muerte pudo ser un acto de venganza por la huida del pueblo a zona republicana de su hijo mayor, Francisco Cañete Ruiz, de 36 años, secretario y contador de la UGT entre 1931 y 1934. A otro hijo, Juan Antonio, de 18 años, también lo detuvieron y lo amenazaron con matarlo si no desvelaba el paradero de su hermano, pero al final logró salvar su vida y debió luchar como soldado en el bando franquista, donde asimismo ya combatía su hermano Manuel, un anarquista al que la guerra le sorprendió realizando el servicio militar en África.

En febrero de 1997 realicé las primeras entrevistas para investigar la represión en Jauja durante la guerra y la posguerra. Los testimonios recogidos entonces, de personas que vivieron aquellos hechos con edad adulta, ya hablaban de la actitud violenta del guardia Antonio Velázquez Mateo y del clima de miedo que impuso entre la población. Su talante déspota nos ha quedado bien reflejado tras el descubrimiento hace unos meses, entre los más de 80.000 expedientes que se conservan en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla, de una causa abierta contra él —causa 17, legajo 124, expediente 4.109— a consecuencia de las denuncias presentadas ante la Comandancia Militar de Lucena por cinco vecinos. En principio, el gobernador militar de Córdoba ordenó que se recabara información sobre las denuncias, así que el 5 de febrero de 1937 el comandante militar de Lucena, el capitán Juan Pedraza Luque, nombró juez instructor al teniente de Infantería de la Caja de Recluta Rafael García Rey, a quien emplazó a trasladarse a Jauja para iniciar las investigaciones.

Para entender el contexto histórico de estas denuncias, hay que apuntar que en la España franquista solo carlistas (con sus milicias armadas, el requeté) y falangistas conservaron plena actividad política, ya que eran organizaciones que estaban estructuradas de manera paramilitar y contaban con capacidad de encuadramiento y movilización de voluntarios y combatientes. Los otros partidos de derechas quedaron aletargados, mientras los partidos del Frente Popular (republicanos, socialistas, comunistas) y de izquierdas, los sindicatos y los partidos nacionalistas quedaron prohibidos y sus bienes incautados. El 1 de abril de 1937 Franco emitió el decreto de unificación, de manera que todas las organizaciones adeptas a la sublevación militar se encuadraron en una sola organización: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, conocida popularmente como la Falange o el Movimiento Nacional, el único partido legal durante toda su dictadura.

Dos escasos meses antes de que aconteciera la unificación, se produjeron las denuncias contra el guardia Velázquez, jefe de los requetés en la aldea por nombramiento del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. Fueron cinco los denunciantes, personas humildes y trabajadores del campo: Rafael García Pinto, de 35 años, Cristóbal Domínguez Martín, de 36 años, Manuel García Carrasco, de 35 años, Juan Sánchez Romero, de 27 años, y José Torres García, de la misma edad. Todos alegaban motivos más o menos similares. En su mayoría pertenecían a la Falange desde hacía tres o cuatro meses, pero exponían que el guardia civil Antonio Velázquez Mateo los había obligado a adherirse al requeté y a pagar la cuota de socio, sin admitir que pudieran darse de baja. Rafael García Pinto fue más explícito y afirmó que tuvo que afiliarse “por temor de ser objeto de un atropello de dicho guardia [ya] que el que no accede a sus deseos lo abofetea y castiga arbitrariamente”. Todos los denunciantes coincidían en que en la tarde del 2 de febrero de 1937, el guardia Antonio Velázquez los avisó para que se presentaran en la sede del requeté o en el casino Vidal, donde les advirtió que debían estar preparados para salir aquella misma noche a Córdoba a prestar servicio en una columna militar requeté, mandada por el coronel Luis Redondo, y que serían arrestados si se negaban. Los denunciantes se quejaban de “las amenazas y las coacciones” sufridas y de haber sido alistados en el requeté “a viva fuerza”. Así que por miedo a sufrir un “atropello” decidieron abandonar su trabajo, su casa y sus familias para pernoctar en Lucena y poder presentar al día siguiente una denuncia contra el guardia ante la autoridad militar.

Tras las diligencias practicadas, el juez instructor, el teniente Rafael García Rey, en su informe judicial estimó que la actuación del guardia Velázquez suponía un delito de atentado a las personas, por lo que el gobernador militar de Córdoba ordenó que se siguiera tramitando la causa. De nuevo, el juez instructor se trasladó a Jauja para seguir tomando declaración a testigos y denunciantes, que confirmaron en todos sus términos los contenidos de las denuncias.

El testigo José Cobacho Pérez, un bracero de 31 años, manifestó que pertenecía al requeté “por presión, ya que el declarante ni conocía el reglamento ni sabía qué era tal requeté y por miedo a dicho guardia [y] porque no fuera a vengarse por cualquier motivo injustificado firmó el documento” de afiliación. El denunciante Juan Sánchez Romero declaró que cuando se presentó el 2 de febrero de 1937 en el casino donde estaba el guardia Velázquez con la intención de comunicarle que se quería dar de baja en el requeté para pasarse a la Falange, este le replicó: “¿Tan mal te ha ido en él?, yo siempre te he considerado y desde ahora en adelante el primero que salga para Córdoba serás tú, que eres un comunista malo”. A continuación ordenó que lo llevaran detenido al cuartel de la Guardia Civil, donde permaneció arrestado tres horas. Algunos miembros de la Comisión de Guerra del requeté, que se encontraban allí, consiguieron que el guardia Velázquez lo pusiera en libertad, pero antes tuvo que admitir que seguiría perteneciendo a la organización. Además, le advirtieron “que era una ignorancia pedir la baja, porque [para] cualquier cosa que se me presentara podían dar malos informes y me podían fusilar”. La Comisión de Guerra del requeté la formaban entonces Fernando Gómez Maireles (el de la Pala), Adriano Hidalgo Bergillos, Manuel López Conde (Manolito Perulo), Antonio Muñoz Graciano, Cristóbal Chamizo Márquez (el Panadero) y Antonio Fernández Romero.

José Torres García, denunciante también, manifestó que al desaparecer el grupo de Caballería formado en la aldea al ser tomada por los falangistas, el guardia Velázquez lo pasó al requeté “sin contar con su voluntad”, pues hubo de rellenar la ficha de militante por temor a que tomaran “represalias” contra él. En la misma línea se expresó otro denunciante, Manuel García Carrasco, diciendo que como “mi inscripción como requeté ha sido a voluntad del guardia civil Velázquez, y no de la mía propia, he solicitado la baja por instancia al jefe de dicha unidad en esta aldea y se han negado a admitirla de forma incorrecta y tirándome la instancia de referencia sin escucharme siquiera”. Otra testigo, María Jesús Pérez Velázquez, de 58 años y viuda, declaró que el día 2 de febrero se personó en su domicilio un requeté para avisar de que debían presentarse inmediatamente su hijo José Quesada Pérez y su yerno Vicente Maireles Carrasco, a los que se llevaron a Córdoba con cinco más, a pesar de que su yerno tenía esposa y cinco hijos y su hijo poseía una prórroga de incorporación al servicio militar por ser hijo de viuda pobre. Cuando fue a pedir explicaciones al cuartel al guardia Velázquez, este le respondió de manera altanera que protestara en Córdoba.

En su declaración ante el juez, el guardia civil Antonio Velázquez Mateo, de 33 años y natural de Sevilla, rechazó las acusaciones de que hubiera ejercido presión o amenazas para conseguir afiliados al requeté y afirmó que todos se habían adherido “a voluntad propia”. También negó que el día 2 de febrero obligara de forma violenta a que marcharan a Córdoba determinados jaujeños apuntados al requeté. Alegó que él solo cumplió las órdenes recibidas a través de un oficio del teniente coronel jefe de la organización, Luis Redondo, para que se incorporaran a una columna militar de voluntarios carlistas todos los militantes disponibles. Y terminó diciendo que de los 19 que avisó solo se personaron siete, pues el resto se trasladó a Lucena para presentar denuncia contra él ante el comandante militar de la plaza, al parecer incitados por el jefe local de la Falange José Santaella Rodríguez.

Las diligencias practicadas por el juez instructor se enviaron a la Auditoría de Guerra de Sevilla, que el 9 de marzo de 1937 ordenó que se averiguara la “conducta social anterior a la fecha del Glorioso Alzamiento Nacional y primeros días desde su iniciación de los vecinos de dicha aldea Rafael García Prieto, Cristóbal Domínguez Martín, Juan Sánchez Romero, José Torres García, Manuel García Carrasco, José Quesada Pérez, José Cobacho Pérez y Vicente Maireles Carrasco”. La intención de la Auditoría era conocer si la denuncia podía ser fruto de un complot o se presentaba por personas no “adictas al Glorioso Movimiento Nacional”. También, la Auditoría solicitó que se tomara declaración al jefe local de la Falange, José Santaella Rodríguez, con la finalidad de descubrir si había incitado a los vecinos a presentar la denuncia contra el guardia.

Atendiendo a las indicaciones del auditor, el día 18 de marzo de 1937 se constituyó de nuevo el juzgado en Jauja, esta vez en el domicilio del cura párroco, Ildefonso Villanueva Escribano, lo que nos demuestra la enorme influencia que el sector eclesiástico adquirió en la España franquista. Aun así, este sacerdote intentó siempre ser comedido y fiel a la verdad en sus declaraciones ante el juez, al menos en los testimonios que hasta ahora hemos podido leer de él en varios sumarios de consejos de guerra que se incoaron contra otros jaujeños en la posguerra. El juez dispuso que se buscara también a dos vecinos de “buena solvencia moral” para que testificaran en el caso, así que por iniciativa del cura se citó a Rafael Gómez Santaella y Juan Guerrero Cantero. Los tres testimonios resultaron muy similares, como veremos a continuación, ya que señalaron que los denunciantes eran buenas personas (a pesar de que todos habían militado con anterioridad en el partido socialista) y recalcaron que no se habían producido violencias en Jauja mientras la localidad estuvo en manos republicanas, es decir, hasta el 13 de agosto de 1936, fecha en la que fue ocupada por los falangistas llegados de Lucena.

El sacerdote Ildefonso Villanueva declaró que antes de la contienda “todo este personal figuraba en la Casa del Pueblo como socialista, que tampoco los he visto o los veo entrar en la iglesia, que la conducta de ellos es buena, tanto anterior como posterior al movimiento, y a pesar de haber estado afiliados como socialistas, en las circunstancias actuales lo mismo estos que el resto de la aldea se hayan afiliados a Requeté y Falange”. El hortelano Juan Guerrero Cantero, de 55 años, manifestó que “en los primeros días del movimiento tanto ellos como los demás de la aldea no se metían con nadie a pesar de estar esto dominado por los elementos marxistas, y que al ser tomada esta aldea por las tropas se apuntaron casi todos a milicias, unos a Requeté y otros a Falange, considerándolos como buenas personas”. Por último, Rafael Gómez Santaella, de 47 años, explicó que conocía a los denunciantes, a los que calificó como “buenos muchachos”. Dijo que habían “pertenecido a la Casa del Pueblo como militantes del partido socialista, al que han pertenecido todos o casi todos de la aldea, pero que nunca se han distinguido en asuntos políticos, y que al iniciarse el movimiento salvador, se mantuvieron en el mismo estado que con anterioridad he dicho, pues en esta aldea a pesar de haber estado en poder de los elementos marxistas, no han ocurrido desmanes de ninguna clase, pues todos se imponían a que los elementos extraños entraran en la aldea, por cuyo motivo no ha pasado nada”.

Las declaraciones ante el juez instructor del jefe de la Falange, José Santaella Rodríguez, de 32 años, corroboraron de manera clara la versión de los denunciantes y los testigos. Manifestó que él nunca había forzado a los vecinos a que se adhirieran a la Falange ni había hablado nunca con ellos para que denunciaran al guardia Velázquez, pero que “los que mencionan anteriormente y otros más sí han sido incitados por el Guardia Civil Antonio Velázquez Mateo para que se afiliaran al Requeté, así como llevarlos a la fuerza al Cuartel para que firmaran la ficha de dicho organismo”.

Terminada la ronda de declaraciones, la causa se envió de nuevo a la Auditoría de Guerra. Esta ordenó que se practicara un careo entre el jefe de la Falange y el guardia Velázquez, que se realizó en Lucena el 27 de abril de 1937, cuando el guardia ya se encontraba destacado en Alameda (Málaga). Tras esta nueva diligencia, la Auditoría emitió en Sevilla su dictamen definitivo el 18 de mayo de 1937. En él se señalaba lo siguiente:

Los hechos relatados no revisten caracteres de delito o falta grave, puesto que el nombrado guardia civil, al proceder como lo hizo, no pretendía otra cosa, como jefe que era de la organización del requeté, en la mencionada aldea, que procurar por todos los medios que los denunciantes, la mayoría de los cuales se encontraban en la aldea sin prestar servicio práctico alguno, coadyuvaran de una manera efectiva en la defensa de la Patria, tan necesitada de hombres jóvenes, haciéndoles incorporarse para marchar a Córdoba, no logrando conseguir que lo hicieran más que siete, pues los demás se quitaron de en medio y se marcharon a Lucena a denunciar el hecho que estimaban delictivo.

En su consecuencia y por todo lo expuesto sobreseo definitivamente la presente causa.

El 21 de junio de 1937 el juez instructor dispuso que se notificara la resolución al guardia Velázquez, que en aquel momento ejercía de cabo provisional y comandante de puesto de la Guardia Civil de Zambra, una aldea perteneciente a la localidad cordobesa de Rute. Esta resolución judicial es una muestra de la impunidad en la que se desenvolvían durante la guerra civil y la posguerra determinados miembros de las fuerzas de orden público, ya que podían cometer abusos y tomar decisiones arbitrarias sin que los afectados por ellas pudieran ejercer su derecho a una tutela judicial efectiva y lograran encontrar amparo en las instituciones del Estado. Con posterioridad a los hechos que hemos relatado, el guardia Velázquez fue destinado de nuevo a Jauja. Ya envalentonado, y consciente de que su poder tenía pocos límites legales, siguió actuando de una manera aún más contundente que la que hemos relatado, según los testimonios orales que pudimos recoger a finales de la década de los noventa del siglo pasado.

Información adicional: La actuación de los tribunales militares en Jauja en la posguerra.