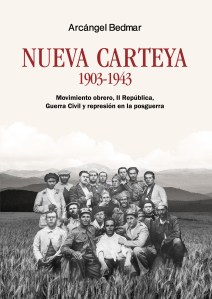

Nota previa: esta entrada del blog, revisada y ampliada, se ha publicado en formato libro en noviembre de 2014 y se ha reeditado en 2023. El texto de la primera edición se puede leer leer en este enlace.

La comunidad educativa del colegio Santa María de Albendín ha llevado al cine este libro en diciembre de 2023. La película, titulada Manuel, ha sido dirigida por Vicente Mejías. El trailer se puede visionar en este enlace.

La rebelión contra la República comenzó en Córdoba sobre las dos y media de la tarde del 18 de julio de 1936, cuando el coronel Ciriaco Cascajo, al igual que el resto de comandantes militares de la II División, recibió en el cuartel de Artillería una llamada telefónica del general Queipo de Llano que le informaba del éxito de la sublevación en Sevilla y le ordenaba la declaración del estado de guerra en la ciudad. Durante la tarde y la noche los militares insurrectos tomaron los edificios públicos y los servicios de correos, telégrafos y telefónica, desde donde ordenaron a los cuarteles de todos los pueblos que proclamaran el bando de guerra, apresaran a las autoridades republicanas y ocuparan las Casas del Pueblo y los edificios municipales. Las llamadas de los rebeldes encontraron un amplio eco, pues se sublevaron 47 de los 75 pueblos de la provincia de Córdoba.

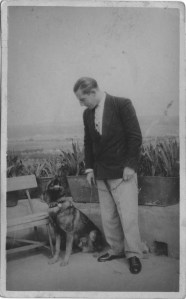

El teniente Pascual Sánchez Ramírez (en la foto aparece con el grado de coronel).

En Baena, en la trama golpista jugó un papel decisivo el teniente Pascual Sánchez Ramírez, quien había servido en Marruecos y desde el Tercio de la Legión se había reintegrado en la Guardia Civil con el grado de teniente. El perfil de Pascual Sánchez se correspondía con el de otros muchos militares que apoyaron el golpe de Estado, del que eran vivos ejemplos los generales Francisco Franco, Emilio Mola o Juan Yagüe, o el coronel de Regulares Eduardo Sáenz de Buruaga, quien mandaría las tropas que tomaron Baena el 28 de julio de 1936, ya comenzada la guerra civil. Se les llamó “africanistas” porque habían prestado servicio de armas en las posesiones españolas de África y, en general, tenían sobrada experiencia en la aplicación de métodos represivos y violentos contra las poblaciones nativas. Herederos de la tradición golpista del Ejército español, estos militares compartían los mismos objetivos que los fascismos italiano y alemán: la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y la instauración de un Estado totalitario.

El Paseo y el cuartel de la Guardia Civil de Baena.

La sublevación se inició en Baena en la tarde noche del sábado 18 de julio, cuando se organizaron patrullas de guardias civiles y derechistas que ocuparon el ayuntamiento, el edificio de la telefónica y el Centro Obrero. A las 11 de la mañana del día 19, el teniente Pascual Sánchez Ramírez impuso el bando de guerra y se convirtió en comandante militar de la plaza. La resistencia al golpe se organizó con suma rapidez. Los obreros, entre los que predominaban los militantes anarquistas, declararon la huelga general y se apoderaron de las pocas armas que pudieron localizar en los caseríos que rodeaban la localidad. Sin armas y sin formación militar, se enfrentaron durante varios días a un auténtico ejército de 230 derechistas y guardias civiles fuertemente armados y atrincherados en unos 14 puestos de defensa en el centro del pueblo. El día 28 de julio los sublevados estaban próximos a sucumbir. La entrada desde Córdoba de una columna al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga dio un vuelco a la situación en las primeras horas de la tarde y provocó la desbandada general de los republicanos, que intentarían de nuevo la conquista del pueblo el 5 de agosto, cuando el general Miaja ordenó un ataque a Baena. No obstante, la orden de retirada recibida por los republicanos el mismo día 6 por la mañana permitió que Baena quedara ya durante los tres años de guerra en lo que entonces se llamaba “zona nacional”.

Baena tenía una aldea, Albendín, en la que existía un cuartel con seis guardias y un cabo comandante de puesto, Manuel Hernández González. Este, al producirse el golpe de Estado, en apariencia cumplió con las órdenes que le trasmitía su superior, el teniente Pascual Sánchez Ramírez, de manera que para apoyar la sublevación el 19 de julio por la noche se trasladó a Baena, donde permaneció concentrado junto a los guardias de Albendín. Sin embargo, de manera sorpresiva, el 23 de agosto el teniente Pascual Sánchez arrestó al cabo dentro del propio cuartel y envió al día siguiente una denuncia contra él a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, según se recoge en el sumario de su consejo de guerra que se conserva en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla (causa 259/36, legajo 243, expediente 4.051).

Manuel Hernández González, cabo comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Albendín.

En el escrito de denuncia, el teniente Pascual Sánchez indicaba que por “confidencias fidedignas que me merecen todo crédito de elemento civil y además por propia observación” había detectado que la conducta del cabo Manuel Hernández no correspondía “a un Cuerpo de su categoría y que viste un uniforme de un Cuerpo tan fiel y noble como el nuestro (…) y que en los distintos servicios que le fueron encomendados no desplegaba la actividad y el valor que en las circunstancias presentes se requieren”. Señalaba que el día 5 de agosto, cuando el general Miaja atacó Baena, en el edificio de la Sub-brigada Sanitaria Manuel Hernández aconsejó a los defensores que no disparasen con el fin de pasar desapercibidos, “con lo que mostró cobardía o sentimiento a [sic] herir al enemigo, con el que parece que simpatiza”. El teniente lo acusaba también de decir “que no se deben acatar más órdenes que las que emanen del gobierno legalmente constituido en Madrid”, de escuchar las noticias transmitidas por Unión Radio Madrid (en manos de los republicanos) y de ver “con desagrado” que sus subordinados escucharan las emisiones de Radio Sevilla o Córdoba (controladas por los militares sublevados) y leyeran ABC, Guión y “otros periódicos de significación derechista”. Por último, el teniente apuntaba que tanto Manuel Hernández como su esposa habían proferido frases como “aún no se sabe de quién será el triunfo, la bola anda en el tejado, la Unión Radio Madrid es la que dice la verdad” y otras por el estilo que “aminoran la moral de militares y civiles” y quitan “la fe ciega que en el triunfo de nuestra causa todos tenemos puesta”. Por estos motivos, al considerarlo “como individuo peligroso en esta plaza”, había decidido detenerlo y ponerlo a disposición del jefe de la Comandancia de Córdoba, quien trasladó la denuncia al teniente Manuel Cañas Montes para que recabara información de los hechos.

Fachada del cuartel de Albendín en 1940. Delante aparece el guardia Francisco Moreno Torres, su mujer y 10 de sus hijos (foto cedida por uno de ellos, Francisco Moreno Cubero).

Tras tomar declaración a varios testigos, guardias civiles y paisanos, el teniente Manuel Cañas Montes elaboró un acta en la que confirmaba las acusaciones que había vertido el teniente Pascual Sánchez contra el cabo Manuel Hernández, y añadía otras, como que sus amistades eran de izquierdas, que el día 19 de julio había respondido a los guardias que habían ido a trasmitirle que impusiera el estado de guerra en Albendín que “a lo que habían ido allí era a revolucionar el pueblo y que el movimiento era una rebelión contra el Gobierno constituido”, que había dejado alojada a su familia en Albendín con una familia de “significación extremista” en vez de trasladarla a Baena, y que había avisado a los directivos del Centro Obrero de Albendín para que huyeran antes de ser detenidos. Por todo ello, calificaba a él y a su esposa como “simpatizantes con el Frente Popular” –la coalición de republicanos e izquierdistas que había ganado las elecciones del 16 de febrero de 1936– y estimaba que “era peligrosa su permanencia en el cuerpo” de la Guardia Civil. En vista del informe, el comandante de Artillería y juez instructor de la causa, Juan Anguita Vega, el 12 de septiembre se ratificó en la culpabilidad del cabo y decidió su procesamiento, lo que fue aprobado por el auditor de guerra de la II División Militar. Sobre las acusaciones que se vertían sobre él, el cabo Manuel Hernández concluyó que eran “inciertas y que las atribuye a una venganza colectiva del puesto que él mandaba por haber desde el primer momento en que se hizo cargo del mismo obligado a todo el personal a sus órdenes a cumplir fielmente sus diversos cometidos dentro de la estricta ordenanza que él era el primero en cumplir”, y que creía no “haber tenido tibieza en el servicio por cuanto se le ha instruido un expediente de recompensa por la defensa del Ayuntamiento durante el primer asedio”.

La vista del consejo de guerra se celebró en Córdoba el 10 de mayo de 1937, a las 10 de la mañana, en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial. El fiscal, Antonio Díaz Rodríguez, solicitó para Manuel Hernández la pena de muerte por “adhesión a la rebelión” mientras el defensor resaltó su hoja de servicios y pidió la absolución. Manuel Hernández rogó al tribunal, presidido por el teniente de Caballería Antonio Gómez Romero, que “meditase antes de dictar sentencia para no incurrir en error judicial dado lo irreparable de la pena solicitada”. Fue condenado a cadena perpetua, lo que suponía su expulsión de las filas de la Guardia Civil. Padeció cárcel durante casi seis años, hasta el 30 de mayo de 1942, cuando una revisión de la condena le permitió salir en libertad condicional.

El cabo Manuel Hernández fue víctima de lo que se ha denominado “justicia al revés”, que significaba que los golpistas que se habían rebelado contra la legalidad republicana juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. No obstante, se convirtió en un privilegiado al ser procesado, ya que durante 1936 y los comienzos de 1937 cualquier oposición al “Glorioso Movimiento Nacional” o cualquier infracción del bando de guerra se castigaban con el fusilamiento sin proceso judicial previo. En aquellas fechas, pocas víctimas pasaron por consejos de guerra –aunque estos juicios solían ser farsas sin garantías jurídicas para los acusados–, salvo los militares que no habían secundado el golpe de Estado o personas muy significadas.

Manuel Hernández se encontraba preso en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Córdoba desde el día siguiente a su detención en Baena, el 23 de agosto de 1936. Comienza entonces a escribir unas cuartillas, “cual náufrago que en los postreros momentos de su vida deposita en el interior de una botella los angustiosos gritos de sus últimas llamadas”. En junio de 1942, al ser liberado, las mecanografía “sin quitar ni poner nada” de lo que había escrito con anterioridad. Las denomina Páginas Confidenciales y ocupan 23 folios. Al empezar a redactarlas en los calabozos, se lamenta de las numerosas dificultades que se interponían para hacerlo: lo “aventurado que es ‘decir lo que siente sin sentir lo que se dice’ en ciertos sitios”, el “estado depauperado” de su organismo, “el embotamiento mental del espiritualmente arrinconado entre tanta gente”, la carencia del “consuelo de un pecho amigo que recoja las quejas de su oprimido corazón”, o algo tan simple como la falta de libros y de una mesita para apoyarse al escribir. Según manifiesta en el preámbulo, el principal objetivo de sus páginas, que dedica a sus hijos como un “espiritual legado”, “es que me ‘sobrevivan’ y lleguen a manos de los míos si sucumbo antes de encontrarme entre ellos”.

La gran mayoría de sus páginas son reflexiones políticas, sociales y filosóficas –a veces muy enrevesadas y de carácter genérico–, y algunas poesías dedicadas a sus hijos (Guadalupe, Pilar, Maruja, Manolo y Pepín), no obstante también hay espacio para lamentarse de lo que él denomina “mi calvario”. Así, la noche de su detención en Baena la rememora, como una tragedia personal y familiar, de la siguiente manera: “Aquella noche de triste recordación, el edificio que levantara mi laboriosidad en el servicio, mis desvelos en el estudio, mi probidad en la conducta, y tantos años de esperanzas en lo que constituía el brillante porvenir de mi modesta carrera, se derrumbó en un segundo; y bajo los catastróficos escombros de mi desdichada suerte, vi aplastada también la suerte de los míos”.

El 19 de junio de 1937, Manuel Hernández dejó de pertenecer a la que él llama con afecto “institución querida”, al ser expulsado de la Guardia Civil por la sentencia del consejo de guerra. Al día siguiente lo sacaron de los calabozos del cuartel y tuvo que cambiar “un uniforme honroso y honrado durante 19 años, por el traje de paisano” –en la guerra y la posguerra los presos no usaban uniforme carcelario–, con el que fue ingresado en la Prisión Provincial de Córdoba aquella misma mañana. Permaneció allí solo seis días, hasta que el día 27 entró en la Prisión Central de El Puerto de Santa María. El traslado se explica porque el franquismo fomentó, como una forma de castigo añadido, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de sus domicilio (lo que se llamó «turismo penitenciario»). La lejanía desarraigaba al preso, le impedía el contacto con su familia y amigos, y dificultaba el envío de paquetes de comida, fundamentales para la supervivencia en aquellos años de miseria y escasez.

Manuel Hernández dedica los dos últimos folios mecanografiados de sus Páginas Confidenciales a su recorrido penitenciario. Este apartado es el más interesante desde el punto de vista histórico, ya que hay referencias a sus padecimientos en las cárceles franquistas. A partir de este momento desaparecen sus inquietudes intelectuales, se encuentra derrotado física y moralmente, y solo escribe frases escuetas. Las necesidades primarias se imponen y la única obsesión, ante tanta hambre, es la comida. Su estancia en la prisión de El Puerto de Santa María, primero en el periodo de cuarentena en las celdas y luego su internamiento en las brigadas, la describe así:

Admirable período de observación en celda el de esta prisión. No sabe uno si es un hombre, o si se ha vuelto una fiera. Lo que sí sabe con certeza es que se halla enjaulado y que por entre los barrotes de la jaula le será entregado el plato con una ración de rancho tan ligero y exento de grasas que le evitará las molestias de una indigestión. Durante los veinte o treinta días que viene a constituir este periodo, no se puede hablar, echarse de día sobre el petate, leer, escribir –como no sea una tarjeta semanal–, pasear, ni fumar. Dormir, en los meses de verano, puede hacerse cuando empieza a clarear el día, que es cuando las chinches emprenden la retirada –paredes arriba– después de haberle chupado a uno la sangre toda la noche. Después la salida de celda y el pase a brigadas, o sea grandes dormitorios con numeración correlativa, y la vida de patio, o lo que es lo mismo, que se sale al toque de diana de la brigada y no se vuelve a entrar en ella hasta el toque de retreta.

El 9 de agosto de 1938, junto a una numerosa expedición de quinientos presos, Manuel Hernández fue conducido la prisión de El Dueso, en Santoña (Cantabria), adonde llegó el día 11 y permaneció más de tres años. Aquí su situación empeoró de manera considerable, debido sobre todo al hambre, los parásitos, el hacinamiento, las humillaciones y la falta de atención médica. Hemos de tener en cuenta que en España el número de presos en 1940 alcanzó los 270.719, según las cifras aportadas por el propio Ministerio de Justicia. Para los internos en las cárceles, el hambre era una constante, con dietas hipocalóricas y menús basados en berzas forrajeras. Oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara a los reclusos una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Surgieron enseguida la avitaminosis y las epidemias. Muchos presos que no tenían familiares que pudieran asistirles con envíos de alimentos estaban casi abocados a la muerte.

En 1941 las cifras de mortalidad de los reclusos se dispararon hasta cotas nunca conocidas en la historia penitenciaria española. Es lo que el historiador Francisco Moreno Gómez ha llamado “Auschwitz franquista”. En la cárcel de Córdoba, de los 3.500 o 4.000 presos existentes ese año, fallecieron 502 por tifus y hambre. En la de El Dueso, en un solo día, el 9 de enero de 1941, hubo 53 muertos de hambre, según el historiador Eutimio Martín, y los fallecimientos aquí eran diarios. Con ese panorama tan dantesco, Manuel Hernández se encontraba con el cuerpo “agotado (…) por las privaciones excesivamente prolongadas y acosado por la miseria, triste, infinitamente triste”. Junto al hambre, el frío se convirtió en otro de sus sufrimientos. Era obligatorio que los grandes ventanales de la prisión, colocados a la altura de alrededor de un metro del suelo de las salas, estuvieran abiertos de par en par día y noche durante todo el año, incluso en época de inclemencias meteorológicas, lo que causaba enfriamientos y enfermedades pulmonares que muchas veces acaban con la vida de los reclusos. Los fallecidos por enfermedades y hambre eran enterrados en un cementerio visible desde el penal, situado en la playa aneja de Berria, en el que Manuel Hernández fija su mirada en reiteradas ocasiones. Los años 1941 y 1942 hacen mella no solo en su cuerpo, sino en su estado de ánimo, cada vez más abatido y fúnebre, según podemos extraer de su relato:

El año 1941 va tocando a su ocaso. He pasado otra Nochebuena más en este Penal del Dueso. Mala para mí porque ni el paquete con algún extraordinario familiar ha llegado a tiempo.

La “brigada” en que estoy tiene un ventanal muy amplio con vistas al mar. Este mar Cantábrico de furioso oleaje, que parece tener como fin único avanzar sobre la playa, para arrastrar hacia el abismo el pequeño cementerio donde yacen los que deben su liberación a la muerte. La avitaminosis que a pasos agigantados va depauperando y restando fuerzas a mi organismo me hace temer un fin desastroso entre esta gente ingrata que no me quiere bien, y a la cual aborrezco con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Y yo que lo creía incapaz de odiar!

Año de 1942. Día de Reyes, la noche que le sigue y el imborrable recuerdo de que hace dos años el simple hecho de acercarme a la ventana para satisfacer ineludible necesidad y el fusil disparado por el brutal automatismo de un centinela me hubieran costado la vida, al no detener y desviar la bala mi Ángel tutelar en forma de barrote de la ventana citada.

Quiero marchar de aquí. Quiero marchar de aquí, aunque sea sin perder la bochornosa calidad de preso en conducción, porque tengo frío, mucho frío, en esta isla apartada y neblinosa; y miedo de morir para ser enterrado en ese camposanto que las aguas de este enfurecido mar salpican, donde no puede uno tener ni la postrera ilusión de que su tumba florezca un día bajo las lágrimas de un ser querido (.) Por eso he solicitado –sin fuerzas apenas para sostenerme en pie– trabajar… en cualquier oficio, como ayudante de fragua, donde quiera que se me destine.

Manuel Hernández vio una salida a su penosa situación en el sistema de redención de penas por el trabajo, que las autoridades franquistas habían comenzado a aplicar en enero de 1939. Consistía en la explotación laboral del preso a cambio de un pequeño sueldo y de la rebaja del tiempo de prisión por día trabajado. Una de las modalidades de trabajos forzados eran las colonias penitenciarias militarizadas, y consiguió que lo destinaran a la 5ª Agrupación, que emplearía a 1.250 reclusos a partir de enero de 1942 en la reconstrucción de la academia de Infantería de Toledo. El 19 de enero salió, con varios más, en un viaje con diversas etapas hacia la Prisión Habilitada de Toledo, adonde llegó el día 30. El 2 de febrero recibió una “sorpresa inenarrable”: su condena se había revisado y se había reducido a 12 años, por lo que se empezó a formalizar el expediente de libertad condicional. El franquismo ya había iniciado en enero de 1940, con la creación de las Comisiones de Examen de Penas, un proceso de excarcelaciones, de concesiones de libertad vigilada y de indultos, debido entre otros motivos a la necesidad de mano de obra libre para la reconstrucción del país, a los importantes gastos que suponía el abultado número de presos y a la amenaza de colapso administrativo del organigrama judicial y penitenciario. El anuncio de que podría salir en libertad condicional, tras tantos años de presidio y padecimientos, llenó de inquietud e incredulidad a Manuel Hernández:

¿Será cierto? ¿No se tratará de una confusión de nombres? –me pregunto durante diez días seguidos–. Pasan días y más días, comiendo poco; y noches y más noches, durmiendo menos, unidos a la febril impaciencia de tales casos y a mi extrema debilidad, que me hacen temer que cuando la ansiada libertad llegue pueda ser tarde (…) Mi cuerpo se consume en la prisión, pero mi alma ya no está en ella. Vaga de aquí para allá, haciendo miles de proyectos con la erección de castillos que la ilusión crea y un recuento de posibilidades destruye, alternativamente.

La libertad le llegó el día 30 de mayo de 1942, cuatro meses después de que se la anunciaran. Antes de salir de la prisión escribió un par de párrafos de despedida, entre los que se encuentra este, en el que se define como un hombre con la conciencia limpia y como un patriota:

No sé si terminará pronto mi vida; pero sí sé que cuando esto ocurra será fuera de esos antros ominosos en que ingratas convivencias contribuyeron a consumirla. Ni cuando antes entré, ni cuando ahora salgo, tenía ni tengo peso alguno en mi conciencia. Patriota era, y patriota soy (…) No llevo el corazón cargado de odios que lo empequeñecen, pero sí del más absoluto desprecio, tanto para los que han cercenado con su visible mala fe muy cerca de seis años del calendario de mi vida, como para los que durante el mismo tiempo hallaron gozo en mis amarguras.

Manuel Hernández, su mujer y sus cinco hijos, en 1954. De izquierda a derecha, de pie, Manolo (guardia civil), Maruja, él y Pepín. Sentados, su esposa Pilar, Pilar (monja) y Guadalupe.

A primeros de junio de 1942, Manuel Hernández ya pudo reencontrase con su familia en el pueblo cordobés de Almodóvar del Río, adonde su mujer, oriunda de allí, se había trasladado con sus cinco hijos para buscar el amparo de sus padres. Según el testimonio, recogido en mayo de 2014, de su ya fallecida nuera, Ana Rodríguez Martínez, durante un tiempo padeció frecuentes cólicos, pues su organismo, golpeado por la falta de alimentos, soportaba mal una dieta normalizada. Para ganarse la vida, se dedicó a dar clases particulares (aunque era autodidacta, poseía una cultura muy elevada para la época), trabajó de escribiente en una empresa y se colocó como empleado de vías y obras de RENFE, en la estación sevillana de Los Rosales, situada en el municipio de Tocina. Su personalidad se volvió más introvertida, aunque siguió siendo muy cariñoso con los suyos, noble y ordenado. Se refugió en la lectura, en su afición a la música clásica y en sus retiros al campo. Murió en Almodóvar del Río el 7 de octubre de 1969, a los 75 años. Con la llegada de la democracia, su viuda, Pilar Muñoz Navas, solicitó en diciembre de 1977 al capitán general de la II Región Militar que le aplicaran a su esposo los beneficios de la Ley de Amnistía promulgada en octubre, lo que le fue concedido el 17 de enero del año siguiente.

Hoja manuscrita por Manuel Hernández en junio de 1958, en la que solicita la anulación de sus antecedentes penales.

Aparte de las 23 páginas que Manuel Hernández redactó en la cárcel durante sus casi seis años de cautiverio, escribió otras 24 a los pocos días de que lo liberaran, en junio de 1942. Fueron un enorme desahogo vital porque, a pesar de que se encontraba muy débil por las penalidades y el hambre, quería contar, cuanto antes y ya sin censura carcelaria, lo que él realmente había vivido desde su llegada a Albendín en enero de 1935 hasta que salió de la cárcel en mayo de 1942. Estas páginas, que también tituló Páginas Confidenciales, tienen un valor histórico extraordinario, pues aportan fechas, personajes y datos recogidos por un testigo presencial que conservaba una memoria muy precisa y cercana a los hechos. En estas nuevas páginas, Manuel Hernández se nos muestra con unos fuertes principios morales, fiel a la República y conocedor de que la sublevación del 18 de julio era un movimiento ilegal. Como miembro de las fuerzas de orden público y servidor de la ley, sabía que las autoridades militares regionales o provinciales legalmente no podían declarar el estado de guerra, pues eso iba en contra del artículo 42 de la Constitución de 1931 y del capítulo IV de la ley de Orden Público de 1933, que otorgaban con carácter exclusivo a la autoridad civil la declaración de los estados de excepción y prohibían cualquier suspensión de las garantías constitucionales no decretada por el gobierno de España. Por eso, no duda en calificar al golpe de Estado como “movimiento subversivo” y a sus seguidores como “rebeldes”. Era consciente, además, de que aunque la sublevación militar se producía con el pretexto de que había que evitar una supuesta revolución, lo que en realidad haría sería desencadenarla y romper la convivencia, y en eso no se equivocó.

Entre las informaciones más interesantes que aporta Manuel Hernández en estas nuevas Páginas Confidenciales se encuentran las relativas a la represión, aunque por desgracia no son las más detalladas. Las “instrucciones reservadas” previas que el “director” de la conspiración militar, el general Emilio Mola Vidal, había dado por escrito dos meses antes de la sublevación para que la acción golpista fuera en “extremo violencia” y para que se aplicaran “castigos ejemplares” encontrarían un amplio eco en Baena. Hasta ahora, en cuanto a crímenes masivos cometidos por los militares rebeldes conocíamos solo la matanza del día 28 de julio de 1936 en el Paseo, tras la entrada de las tropas del coronel Sáenz de Buruaga, cuando se asesinó con un tiro en la nuca a decenas de vecinos obligados a permanecer boca abajo en el suelo de la plaza. Pero según el testimonio de Manuel Hernández hubo otra masacre similar, que ignorábamos, en la mañana del día siguiente, en el mismo sitio y con los mismos parámetros, contra muchos de los que habían estado apresados en el edificio del ayuntamiento.

Como testigo de los hechos, pues casi llegó a participar en un fusilamiento, Manuel Hernández nos habla de que el cuartel de la Guardia Civil de Baena se convirtió en un “centro policíaco” donde se apresaba, se torturaba y se decidía sobre la vida y la muerte, sin necesidad de que intervinieran autoridades superiores que lo autorizaran ni de que se abriera una causa judicial previa para investigar las responsabilidades o los presuntos delitos de los que iban a ser asesinados. En los primeros meses de la guerra, los comandantes de puesto de la Guardia Civil, como el teniente Pascual Sánchez Ramírez, disponían de un nivel de autonomía muy amplio a la hora de ejecutar las instrucciones represivas y poseían la máxima autoridad en materia de orden público, sin tener que dar cuentas a nadie. Y en Baena no faltaron verdugos voluntarios entre militares, fuerzas de orden público y paisanos para colaborar en estas tareas. Con estos precedentes no es de extrañar, por tanto, y según mis investigaciones, que el número documentado de víctimas mortales de la represión franquista en Baena durante los tres años de guerra sea de 369 (una cifra mínima sujeta a futuras revisiones) en un pueblo que en aquella época tenía algo más de 23.000 habitantes, frente a las 99 vidas que segó la represión republicana. Por el momento, Baena, con al menos 447 muertos, es el cuarto municipio de la provincia de Córdoba en víctimas mortales causadas por el franquismo en guerra y posguerra, tras Córdoba capital, Puente Genil y Fuenteobejuna.

José María Herenas Guerrero, alcalde padáneo de Albendín, salvado por Manuel Hernández.

Mientras unos se dedicaban a matar, Manuel Hernández se jugó la vida por salvar a otros, como al alcalde pedáneo (José María Herenas Guerrero) y a la decena de directivos del Centro Obrero de Albendín, un pueblo a cuyos habitantes califica de “honrados, laboriosos y pacíficos” y a los que llena de elogios cada vez que los nombra. Es evidente que su inteligente actuación en la localidad y sus calculadas maniobras ante sus mandos superiores evitaron que Albendín sufriera la represión de los golpistas y se viera inmerso en un baño de sangre como el que padeció Baena en el trágico verano de 1936. La conducta humanitaria de Manuel Hernández en aquellos días estuvo movida por unos principios morales y políticos acentuados. Políticamente sabemos que era una persona de ideología republicana, lector del diario Ahora, un periódico que mantenía una línea de tono centrista moderado con la que comulgaba. De los valores morales que profesaba, cada cual puede sacar sus propias conclusiones tras leer sus Páginas Confidenciales.

Los escritos de Manuel Hernández, al igual que un par de fotos en las que aparece, me las facilitó en abril de 2014 su bisnieto, José Manuel Hernández Morales, que fue alumno mío en segundo de bachillerato y fue quien por primera vez me habló sobre su bisabuelo. Como de las páginas que escribió Manuel Hernández en la cárcel ya hemos dado cumplida referencia con anterioridad, a continuación solo reproducimos íntegras las que redactó al ser liberado en junio de 1942. Llevan notas al pie, elaboradas por mí, para ayudar a entender o explicar determinadas informaciones, muchas de ellas ya conocidas porque aparecen publicadas en mi libro Baena roja y negra. Guerra civil y represión (1936-1943). Las Páginas Confidenciales de Manuel Hernández González, en formato PDF, se pueden leer en este enlace.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- El guardia civil que salvó a sus vecinos de Albendín de una muerte segura, artículo publicado por El Plural el 30 de enero de 2015.

- Reseña del libro sobre Manuel Hernández González, redactada por Rafael Pimentel Luque, publicada en la revista oficial Guardia Civil, nº 860, diciembre de 2015.

- Tras la publicación en formato libro de las Páginas Confidenciales de Manuel Hernández, la obra se ha presentado, con la colaboración de los respectivos Ayuntamientos, en Albendín (28 de diciembre de 2014), Baena (23 de febrero de 2015) y Almodóvar del Río (25 de febrero de 2015).

- Con motivo de la presentación del libro en Almodóvar del Río elaboré, a partir de la bibliografía existente, un listado de víctimas de la represión en este municipio que puede consultarse en este enlace.

En Almodóvar del Río, el 25 de febrero de 2015, en la presentación del libro que recoge las Páginas Confidenciales del cabo Manuel Hernández. El autor (cuarto por la izquierda) está con la familia del cabo (su nuera, Ana Rodríguez Martínez, ya fallecida, aparece al lado del autor) y el concejal de Cultura, Antonio Cobos (quinto por la derecha),